1 PARTIE I : Chimie Organique Générale Cours de Chimie Organique Industrielle P

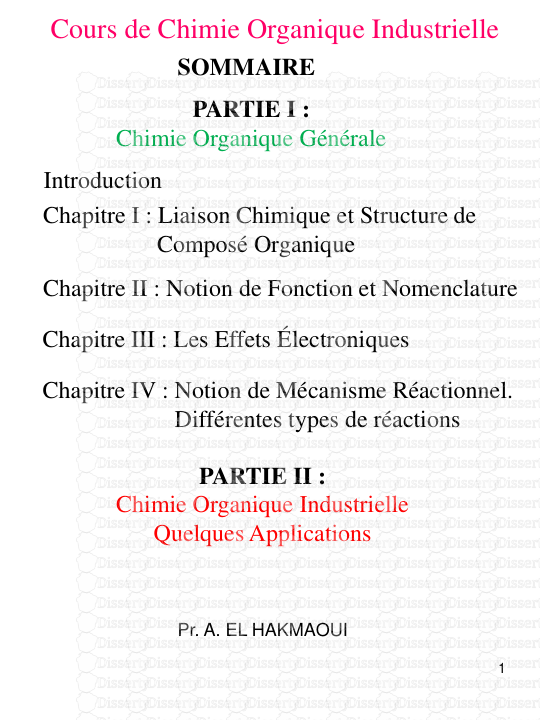

1 PARTIE I : Chimie Organique Générale Cours de Chimie Organique Industrielle PARTIE II : Chimie Organique Industrielle Quelques Applications Pr. A. EL HAKMAOUI SOMMAIRE Introduction Chapitre I : Liaison Chimique et Structure de Composé Organique Chapitre II : Notion de Fonction et Nomenclature Chapitre III : Les Effets Électroniques Chapitre IV : Notion de Mécanisme Réactionnel. Différentes types de réactions 2 INTRODUCTION Chimie organique = chimie des composés du Carbone Les applications de la chimie organique sont innombrables. N C O- NH4 + C O NH2 NH2 Expérience de F. WÖHLER en 1828, Le carbone occupe 18% du corps humain Chapitre I : Liaison chimique et structure de composés organiques * Les médicaments (les antibiotiques, les excitants ou les tranquillisants, les contraceptifs, etc.) * Les matières plastiques et les élastomères (les caoutchoucs) ; * les polymères * Les peintures, les vernis, les colles et les adhésifs ; * Les textiles synthétiques ; * Les colorants ; * Les savons et les détergents ; * Les insecticides ; * Les explosifs, les cosmétiques, les parfums, etc... En plus, la chimie organique règle tout le fonctionnement cellulaire des organismes vivants (l'activité musculaire et nerveuse, la digestion, la respiration, la reproduction, la vue, l'odorat, etc...) 3 I- Liaison chimique : 1°/ Symbole chimique : Un élément chimique est symbolisé par : A ZX - Exemple : 12 6C, 16 8O, 2°/ Tableau périodique des éléments chimiques : Lili Bégayait Beaucoup Chez Notre Oncle FerNand Napoléon Mangeât Allègrement Six Poulets Sans Claquer d’Argent LiBeBCNOFNe A : nombre de masse Z : Numéro atomique = nombre d’électrons H 1 He 2 Li 3 Be 4 B 5 C 6 N 7 O 8 F 9 Ne 10 Na 11 Mg 12 Al 13 Si 14 P 15 S 16 Cl 17 Ar 18 Na :Sodium (du latin Natrium) ; N : Azote (Nitrogenium) 4 a- Liaison chimique : Liaison chimique : assemblage de 2 atomes d’un même élément ou d’éléments différents. Exemple : H-H ; NaCl ; CH4. b- Types de liaisons chimiques : Exemple : Na+Cl- Na Na+ + 1e- Cl + 1e- Cl- 3°/ Modèle de LEWIS : Règle de l’Octet Lors d’une liaison chimique chaque atome doit avoir sa couche périphérique saturée (2 électrons pour l’hydrogène et 8 électrons pour les autres éléments) - Liaison électrovalente : Une liaison électrovalente (ionique) est assurée par l’attraction électrostatique entre deux ions de charges opposés. Propriétés : polaires solides cristallins solubles dans l’eau Na Cl Na+ Cl- 5 Exemple : H2 ou H-H ; CH4 ou - Liaison covalente : Une liaison covalente est la mise en commun d’un doublet d’électrons appariés entre 2 Atomes. Assurée par le recouvrement de densité électronique. Symbolisée par un tiret « - ». Electronégativité croissante L’électronégativité d’un élément est sa capacité d’attirer vers lui les électrons de liaison. Electronégativité croissante Propriétés : non polaires gaz, liquides ou solides généralement peu soluble dans l’eau H 1 He 2 Li 3 Be 4 B 5 C 6 N 7 O 8 F 9 Ne 10 Na 11 Mg 12 Al 13 Si 14 P 15 S 16 Cl 17 Ar 18 6 m : entre -l et +l. A une valeur de l correspond (2l+1) valeur de m Ce qui donne le nombre de cases d’une sous couche n=1, l=0, m=0, une case et 2 e- (1s). Exemple : 1H : 1s1 ; 2He : 1s2. n=2, l=0, m=0, une case et 2 e- (2s). l=1, m=(-1,0,+1), 3 cases et 6 e- (2p). 10Ne: 1s2 2s2 2p6 c- Modèle des orbitales atomiques, (O.A) : En mécanique quantique un e- (n, l, m, ms) n : définit la couche : n=1 couche K, n=2 couche L... l : entre 0 et n-1 différencie les sous-couches, l=0 sous-couche s, l=1 sous-couche p,... ms : nombre de spin : +1/2 ou -1/2 ( ou ). n 1 2 3 l 0 0 1 0 1 2 m 0 0 -1 0 1 0 -1 0 1 -2 -1 0 1 2 état 1s 2s 2px 2py 2pz 3s 3px 3py 3pz 3dxy 3dxz 3dyz dx 2 -y 2 dz 2 10Ne : (1s)2 (2s)2 (2px)2(2py)2(2pz)2 L'orbitale p (l = 1) est formée de 2 lobes centrés sur un axe commun. Il y a 3 orbitales p (m = -1, 0, +1), px suivant l'axe des x, py suivant l'axe des y et pz suivant l'axe des z, orbitale px orbitale py orbitale pz Les O.A. diffèrent par leur forme et leur taille : Fig. I-1) : Orbitales 1s, 2s et 2p. Une Orbitale Atomique (O.A) est la région de l’espace autour du noyau et où la densité électronique est maximale. 7 8 La répartition des z électrons de tout atome à l’état fondamental, obéit aux règles suivantes : 1°) Règle de Pauli : 2°) Règle de Klechkowsky : d- Structure électronique des atomes : 2 électrons d’un même atome dans une case ne peuvent avoir leurs 4 nombres quantiques égaux. Exemple: He : 1s2, Le remplissage des sous couches électroniques se fait selon l’ordre suivant : 1s<2s<2p<3s<3p<4s<3d<4p<5s<4d<5p<6s<4f<5d<6p<7s<5f<6d<7p<... Couche n Sous couche (l) 0 1 2 3 Q 7 s p d f P 6 s p d f O 5 s p d f N 4 s p d f M 3 s p d L 2 s p K 1 s Exemple : 3Li : 1s22s1 32S: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p54s2 3d10 4p3 3°) Règle de Hund : A l’état fondamental les électrons occupent successivement avec des spins parallèles () les différentes cases (orbitales) d’une sous couche jusqu’à ce que cette dernière soit à moitié remplie. 9 1s2 2s2 2px 1 2py 1 2pz État fondamental Couche de valence Cas du Carbone C : Z = 6 Exercice 1 : En appliquant les règles de remplissage, donner les structures électroniques des éléments suivants N, O, F et Cl 7N : 1s2 2s2 2p3 8O : 1s2 2s2 2p4 9F : 1s2 2s2 2p5 17Cl : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 Seule les électrons de la couche de valence participe à la formation des liaisons 10 D’après le modèle de LEWIS, le C peut accepter 4 e- (en formant 4 liaisons) Cas du CH4. On dit que le carbone est tétravalent. Dans le cas du modèle des O.A. pour expliquer la tétravalence du C on doit faire passer un e- de l’O.A. (2s) au niveau (2p),. 6C (Z = 6) 1s2 2s2 2p2 2p 2s 1s n =2 n = 1 "Etat Excité" 2p 2s 1s n =2 n = 1 "Etat Fondamental" 1-Le modèle de LEWIS ne permet pas d’expliquer la formation d’une double et triple liaison 2- Le modèle des orbitales atomique ne permet pas d’expliquer la tétravalence du C ? Cas de CH4 D’où la théorie de l’ybridation e- Théorie de l’hybridation : 11 a) Hybridation sp3 : Les O.A. purs, (de la couche de valence), sont remplacées par des O.A. hybrides identiques et de même énergie résultant de la combinaison de l’O.A. (2s) et des 3 O.A. (2p), Fig. I-2) : Formation des O.A. hybrides sp3 du Carbone. Fig. I-3) : Orbitales atomiques hybrides sp3 du C. Les 4 O.A. hybrides sp3 sont dirigées vers les 4 sommets du tétraèdre. L’angle tétraédrique entre deux O.A. est de 109.28°. Le C est dit hybrider sp3, (Fig. I-3). 109.28° 12 Chaque O.A. hybride contient un e- et peut former une liaison par recouvrement axial avec une O.A. d’un autre atome pour former une orbitale Moléculaire s (O.M), (Fig. I-4). Exemples : 1°) cas de CH4 : On dit que le C est tétravalent Fig. I-4) : Les liaison dans CH4. La molécule a une géométrie tétraédrique. 13 2°) Cas de C2H6 Fig. I-5) : Les liaison dans C2H4. 14 b) Hybridation sp2 : Fig. I-6 Combinaison de l’O.A. (s) et de 2 O.A. (px et py) donnant 3 O.A. hybrides sp2 équivalentes. Le C est hybridé sp2, (Fig. I-7). Fig. I-6) : Formation des orbitales atomiques hybrides sp2. Fig. I-7) : Orbitales atomique hybrides sp2 du carbone. 15 Exemple, cas de H2C=CH2 : * L’ensemble liaison s liaison p constitue une double liaison. Fig. I-8) : liaison double. * La molécule a une géométrie plane. Chacun des deux C possède une orbitale 2(pz)1 non hybridée. En plus de la liaison s, obtenu avec les O.A. hybrides sp2 des deux carbones, il se forme une liaison additionnelle par recouvrement latéral des deux O.A. (2pz)1 pour former une liaison p. Cette liaison est constituée par deux lobes, l’un au dessus l’autre au dessous, du plan formé par la liaison s ( Fig. I-8). 16 ) Hybridation sp : (Fig. I-9) Combinaison entre l’O.A. (s) et l’O.A. (px) pour donner 2 O.A. hybrides sp linéaires et équivalentes. Le C est dit sp. 2(py)1 et 2(pz)1 non hybridés sont perpendiculaires, (Fig. I-10). Fig. I- 9) : Formation des orbitales hybrides sp du C. Fig. I-10) : Orbitale atomique sp du C. ↑ ↑ ↑ uploads/Industriel/ chap1-laison-chimique-2020-imprimer.pdf

Documents similaires

-

56

-

0

-

0

Licence et utilisation

Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails

- Publié le Dec 01, 2021

- Catégorie Industry / Industr...

- Langue French

- Taille du fichier 0.6588MB