L.T.Mohammedia CHAINE D’ENERGIE - DESSIN TECHNIQUE S.CHARI SI – MODULE 2 – Dess

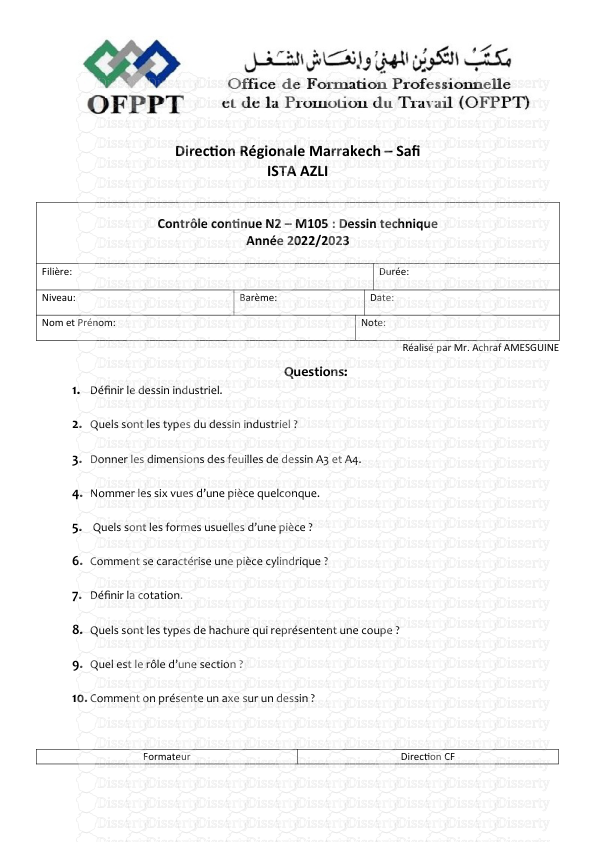

L.T.Mohammedia CHAINE D’ENERGIE - DESSIN TECHNIQUE S.CHARI SI – MODULE 2 – Dessin technique page 1/9 Classe : TCT I. Introduction Pourquoi le dessin technique ? Le Dessin Technique est une façon de représenter des pièces réelles (donc en 3 dimensions) sur une feuille de papier (donc en 2 dimensions) que l’on appelle un plan. Il doit suivre des règles bien précises pour être compris par tous les techniciens du monde. Des organismes internationaux tels que l’ISO (International Standard Organisation) s’occupent de fixer ces règles qu’on appelle des normes. Pièce réelle Représentation 2D suivant des règles bien précises II. Support du dessin technique Les dessins sont le plus souvent exécutés sur des calques pré-imprimés ou imprimés en sortie d’un logiciel de D.A.O. (Dessin Assisté par Ordinateur) sur du papier à dessin. Ces supports ont des dimensions normalisées : III. Eléments permanents III.1. Cadre (la marge) Matérialisé par un trait continu fort. Elle est de 20 mm pour les formats A0 et A1, et de 10 mm pour les formats A2, A3 et A4 Ces plans ont des dimensions normalisées : Format A4 : (mm) Format A3 : (mm) Format A2 : 420 x 594 (mm) Format A1 : 594 x 840 (mm) Format A0 : 840 x 1188 (mm) surface : 1 m² Pour plus des cours, exercices, examens ... Site 9alami.com L.T.Mohammedia CHAINE D’ENERGIE - DESSIN TECHNIQUE S.CHARI SI – MODULE 2 – Dessin technique page 2/9 Classe : TCT III.2. Echelle Lorsque les objets sont grands (immeubles, bateaux, automobiles, etc.) ou petites (montres, circuit électronique, etc.), il est nécessaire de faire des réductions ou des agrandissements pour représenter ces objets. L’échelle d’un dessin est donc le rapport entre les dimensions dessinées et les dimensions réelles de l’objet. Exemple : Echelle 1:10 Echelle 1:1 pour la vraie grandeur Exemple : III.3. Cartouche et nomenclature Le cartouche n'est pas normalisé (propre à chaque entreprise). C’est la fiche d’identité du dessin Voici un exemple de cartouche La nomenclature est la liste complète des pièces qui constituent un ensemble dessiné. Elle est liée au dessin par le repère des pièces. IV. Types de traits Type de trait Designation Application Trait continu FORT Arêtes et contours vus Cadre et cartouche Trait interrompu court FIN Arêtes et contours cachés Trait mixte FIN Axes et plans de symétrie Trait continu FIN Lignes de cotes, hachures, arêtes fictives Trait continu FIN à main levée ou en zigzag Limite de vue ou de coupe partielle Trait mixte FIN à deux tirets Contours de pièces voisines ou mobiles Echelle = Dimensions réelles Dimensions dessinées Echelle 1 : 1 Echelle 1 : 2 TITRE Nom Prénom Classe Date Echelle 1 : 1 N° 1 L.T.Mohammedia CHAINE D’ENERGIE - DESSIN TECHNIQUE S.CHARI SI – MODULE 2 – Dessin technique page 3/9 Classe : TCT V. Projection orthogonale selon la méthode européenne La méthode européenne de projection consiste à représenter un objet vu par un observateur sur un plan situé derrière l’objet : Symboles : méthode européenne : méthode américaine : Le plan de représentation est parallèle à la face observée de l’objet et donc perpendiculaire aux rayons visuels (d’où le nom de projection « orthogonale »). Suivant la position occupée par l’observateur pour observer l’objet, on distingue plusieurs vues : Observateur placé en face Vue de face Observateur placé à droite Vue de droite Observateur placé au dessus Vue de dessus On "rabat" alors les différentes vues sur un même plan, celui de la vue de face : L.T.Mohammedia CHAINE D’ENERGIE - DESSIN TECHNIQUE S.CHARI SI – MODULE 2 – Dessin technique page 4/9 Classe : TCT Vue de face Vue de dessus Vue de droite Plan du dessin L’ensemble des vues possibles d’un objet sont au nombre de 6, disposées sur le plan autour de la vue de face : • la vue de face (choisie au départ, elle détermine la position des autres vues) • la vue de gauche (à droite de la vue de face) • la vue de droite (à gauche de la vue de face) • la vue de dessus (au dessous de la vue de face) • la vue de dessous (au dessus de la vue de face) • la vue de derrière (au dessus de la vue de dessous, au dessous de la vue de dessus, à gauche de la vue de droite ou à droite de la vue de gauche.) On choisit généralement comme la vue de face celle qui est la plus représentative de l’objet ou qui donne le plus d’informations sur l’objet. On dessine ensuite uniquement les autres vues nécessaires à la bonne compréhension des formes de l’objet. Il est rare que l’on doive représenter l’ensemble des 6 vues. VI. Règles élémentaires de trace En dessin technique, on dessine en traits continu fort : • Les contours des volumes (qui peuvent être des plans ou d’autres surfaces vues sur la tranche) • Les arêtes vives, qui sont visibles par l’observateur. L.T.Mohammedia CHAINE D’ENERGIE - DESSIN TECHNIQUE S.CHARI SI – MODULE 2 – Dessin technique page 5/9 Classe : TCT On dessine en traits interrompus fins les arêtes et contours qui sont cachés. Bouton de réglage VII. Dessin d’ensemble ou de définition Un dessin d’ensemble représente l’ensemble d’un mécanisme (voir dessin du réchaud.). Pour ne pas le surcharger on ne représente généralement pas toutes les parties cachées. Un dessin de définition représente une seule pièce d’un mécanisme (voir dessin du bouton de réglage du réchaud.). Il doit définir parfaitement toutes les formes et dimensions (d’après l’échelle) de la pièce. Toutes les parties cachées doivent donc être représentées. VIII. Coupes et sections Le but d’une coupe, ou d’une section, est d’améliorer la lisibilité d’un dessin en remplaçant les contours internes cachés par des contours vus plus lisibles. VIII.1. Coupes En dessin technique, une coupe permet de faciliter la compréhension des formes d’une pièce. Elle consiste à supprimer une partie de la pièce à représenter afin de faire apparaître des formes intérieures VIII.1.1.Comment obtenir une coupe ? L.T.Mohammedia CHAINE D’ENERGIE - DESSIN TECHNIQUE S.CHARI SI – MODULE 2 – Dessin technique page 6/9 Classe : TCT 1. Identifier le plan sécant (P1) et couper la pièce selon ce plan. 2. Enlever, par la pensée, la partie située en avant du plan de coupe 3. Projeter la partie de la pièce restante sur le plan de projection (P2). 4. Habiller le plan de la pièce. VIII.1.2. Hachures Elles symbolisent les traits de la scie. Elles se représentent en traits fins. Pour une même pièce, elles sont identiques. VIII.1.2.1. Types de hachures Tous métaux et alliages Tous métaux et alliages Tous métaux et alliages Tous métaux et alliages Tous métaux et alliages VIII.1.2.2. Règles à observer : Règle 1 : Les hachures ne coupent jamais un trait fort. Règle 2 : Les hachures ne s’arrêtent jamais sur un trait interrompu court. Règle 3 : Les pièces pleines, situées dans le plan de coupe, ne se coupent pas (ex. goupilles, clavettes, vis). Règle 4: Les nervures situées dans le plan de coupe, et dont les faces sont parallèles à ce dernier, ne se coupent pas. 1. Repérer et nommer le plan de coupe 2. Représenter la direction de l’observateur 3. Nommer la vue (même nom que 1) L.T.Mohammedia CHAINE D’ENERGIE - DESSIN TECHNIQUE S.CHARI SI – MODULE 2 – Dessin technique page 7/9 Classe : TCT VIII.1.3. Quelques coupes particulières VIII.1.3.1. Demi-coupe VIII.1.3.2. Coupe partielle VIII.1.3.3. Coupe brisée à plan parallèles VIII.1.3.4. Coupe brisée à plan oblique L.T.Mohammedia CHAINE D’ENERGIE - DESSIN TECHNIQUE S.CHARI SI – MODULE 2 – Dessin technique page 8/9 Classe : TCT VIII.1.3.5.Coupe des pièces filetées Lorsqu'il y a assemblage de deux pièces filetées complémentaires, vis avec son écrou par exemple, la représentation ou le dessin des filetages extérieurs (vis...) l'emporte ou cache toujours la représentation des filetages intérieurs (écrou, trou taraudé..). VIII.2. Sections VIII.2.1. Principe Le principe est le même que pour une coupe sauf qu’on ne représente que la tranche de la pièce contenue dans le plan de coupe. On ne représente donc pas ce qui est derrière le plan de coupe. VIII.2.2. Types de sections VIII.2.2.1. Sections sorties VIII.2.2.2. Sections rabattues : L.T.Mohammedia CHAINE D’ENERGIE - DESSIN TECHNIQUE S.CHARI SI – MODULE 2 – Dessin technique page 9/9 Classe : TCT IX. Perspectives Les perspectives sont employées quand on estime qu’une représentation complémentaire permet de mieux saisir, et plus vite, l’aspect général et les formes d’une pièce ou d’un matériel technique. IX.1. Différentes perspectives rencontrées. - La perspective cavalière : facile et rapide à construire, mais elle déforme l’objet. - Les perspectives axonométriques : • Isométrique :exécution simple, convient pour les revues techniques et les dessins de catalogues. • Dimétrique : utilisée lorsqu’une des faces doit être mise en valeur par rapport aux autres. • Trimétrique :exécution longue mais la perspective est très claire. • Perspective cavalière Perspective isométrique La perspective cavalière d'une pièce résulte de sa projection sur un plan parallèle à l'une de ses faces principales, selon une direction oblique par rapport au plan de projection La uploads/s3/ 3-representation-graphique-du-reel-elements-permanents-projection-orthogonale-coupes-et-sections-perspectives.pdf

Documents similaires

-

63

-

0

-

0

Licence et utilisation

Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails

- Publié le Mar 06, 2022

- Catégorie Creative Arts / Ar...

- Langue French

- Taille du fichier 0.3634MB