Bureau d'étude Initiation au dessin technique normalisé 1/35 • Maîtriser la com

Bureau d'étude Initiation au dessin technique normalisé 1/35 • Maîtriser la communication technique • Savoir poser en termes mécaniques la réalisation d’une expérience Objectifs 2/35 Partie I Technologie du dessin technique 3/35 Vocabulaire 1. Embase 2. Épaulement 3. Gorge 4. Chanfrein 5. Méplat 6. Trou lisse 7. Trou borgne 8. Trou lamé (lamage) 9. Trou fraisé (fraisure) 4/35 I - Technologie du dessin technique Définitions Dessin technique Apporter des informations techniques (dimensions, matière…) par une représentation graphique normalisée Dessin d'ensemble C’est la représentation d’un mécanisme. Il permet de situer chacune des pièces qui le composent. Les pièces sont dessinées à l’échelle à leur position exacte. Cela permet de se faire une idée concrète du fonctionnement du mécanisme. Dessin de définition Représentation normalisée d’une pièce du dessin d’ensemble projetée sur un plan avec tous les détails nécessaire à son usinage. 5/35 I - Technologie du dessin technique Cartouche Définition: C’est la partie du dessin qui reçoit les informations nécessaires à l’exploitation du dessin. Préciser la matière, l’échelle utilisée, la quantité et éventuellement le nom de l’ensemble auquel se rapporte la pièce. Éventuellement préciser la tolérance générale pour les dimensions non tolérancées. 6/35 I - Technologie du dessin technique Nomenclature Sur le dessin d’ensemble uniquement Définition: c’est la liste complète des éléments qui constituent un dessin d’ensemble. Sa liaison avec le dessin est assurée avec des repères. On y indique la quantité, le nom de la pièce, éventuellement sa matière ou le nom du fournisseur 7/35 I - Technologie du dessin technique Les différents traits Continu fort – Arêtes et contours vus Interrompu fin – Arêtes et contours cachés. Fonds de filets cachés Continu fin – Ligne de cote, hachures, axes courts et fonds de filets vus Mixte fin – Axes et plans de symétries (Mixte fort: plan de coupe) Rectiligne fin en zigzag – Limites de vues Interrompues ou partielles 8/35 Deux épaisseurs de traits: 7/10 pour les traits forts 3,5/10 pour les traits fins I - Technologie du dessin technique Échelle Le but à atteindre est de faire tenir un objet dans une feuille. C’est le rapport entre les dimensions dessinées et les dimensions réelles de l’objet. Echelles les plus utilisées: • Taille réelle 1:1 • Réduction 1:4 1:3 1:2 2:3 • Agrandissement 2:1 5:1 10:1 ATTENTION: toujours effectuer un dessin, même un croquis, à l’échelle. Utiliser PowerPoint avec prudence. 9/35 I - Technologie du dessin technique Projection orthographique On projette orthogonalement à un plan de référence (XY) les arrêtes visibles d’une pièce. En pratique, un objet doit être défini complètement et sans ambiguïté par un nombre minimal de vues. On choisit les vues les plus représentatives comportant le moins de arrêtes cachées. • Deux traits forts continu ne se coupent jamais. • On réparti les vues sur tout l’espace de sa feuille Marche à suivre: • Choisir une vue principale (vue de face), la projeter. • Tracer les lignes de projections partant de A pour la correspondance des vues. • Les autres vues forment avec la vue principale un angle de 90°et sont alignées. 10/35 I - Technologie du dessin technique Projections particulières Hachures. Utiliser pour mettre en évidence la section d’une pièce. Traits fins inclinés de 45°et régulièrement espacés Eléments répétitifs Vues locales Filetage Positions extrêmes (sur un plan d’ensemble) Vue interrompues Méplat A A A - A 11/35 On fait ressortir la surface plane en traçant deux diagonales Pour un objet très long et de même section, on peut couper la pièce à l’aide de traits en zigzag. Si il n’y a pas d’ambiguïté et pour des raisons de clarté, on peut projeter pour préciser que la partie de la pièce qui nous intéresse au lieu d’une vue complète On peut se contenter d’une représentation partielle I - Technologie du dessin technique Coupe et section Coupe: permet d’améliorer la clarté du dessin en remplaçant les contours cachés des pièces creuses (traits interrompus fins) par des contours vus (traits continus forts). Section: permet d’éviter les vues surchargées en isolant les formes que l’on désire préciser. Méthode: Définir un plan de coupe puis projeter la section du plan de coupe plus la section en arrière du plan. Méthode: Définir un plan de section puis projeter uniquement la section du plan de section. Ne pas oublier de tracer le plan de coupe ou de section et de nommer la vue créée 12/35 I - Technologie du dessin technique Ligne d'attache Valeur de la dimension Ligne de cote Cotation Fautes à éviter Une ligne de cote ne doit jamais être coupée Aligner les lignes de cotes Coter de préférence les cylindres dans la vue où leur projection est rectangulaire Règles: Les lignes d'attaches et les lignes de cotes sont tracées en trait fin continu. La valeur de la cote est toujours soit au dessus soit à gauche de la ligne de cote et toujours parallèle. Les lignes d'attache doivent dépasser légèrement la ligne de cote. Les diamètres sont toujours précédés du signe Ø Il ne faut pas tous coter sur toutes les vues Répartir la cotation sur toutes les faces 13/35 I - Technologie du dessin technique Tolérance et ajustements Tolérance: L'imprécision inévitable des procédés de fabrication fait qu'une pièce ne peut pas être réalisée de façon rigoureusement conforme aux dimensions fixées au préalable. Il faut donc tolérer que la dimension effectivement réalisée soit comprise entre deux dimensions limites, compatibles avec un fonctionnement correct de la pièce. La différence entre ces deux dimensions constitue la tolérance. Exemple: 50+0,2-0,2 L’ajustement: Un ajustement est constitué par l'assemblage de deux pièces de même dimension nominale (généralement un arbre et un alésage). L’objectif est d’avoir une liaison précise. 14/35 I - Technologie du dessin technique Règles pratiques 1. Tout ensemble doit être représenté dans sa position normale d’utilisation. 2. Éviter toute vue surabondante. 3. Éviter tout tracé inutile. 15/35 I - Technologie du dessin technique Partie II Technologie de construction 16/35 Guidages en rotation On maintient un degré libre que l’on cherche à guider: la rotation. C’est la liaison pivot. On veut remplacer le frottement, synonyme d’usure et de perte de rendement, par du roulement: le roulement à billes On tiendra compte aussi de l’encombrement. Roulement à aiguille pour une charge radiale Bague auto-lubrifiante ou coussinet. Pour charge modérée, pièce d’usure, vitesse lente. Plus économique et plus simple d’utilisation qu’un roulement 17/35 II - Technologie de construction F radiale F axiale Nécessite un ajustement pour le montage. Montage par paire pour éviter le porte à faux. Montage dans un palier par exemple. D’une manière générale: Roulement à bille pour une charge axiale Guidages en translation On maintient un degré de liberté que l’on cherche à guider: La translation. C’est la liaison glissière Le choix dépendent de la direction des efforts transmissibles. Lorsque la résultante générale R des efforts est sensiblement perpendiculaire au mouvement, le guidage prismatique s’impose. Lorsque la résultante générale R des efforts est sensiblement parallèle au mouvement, le guidage cylindrique s'impose. Le coulisseau doit être le plus long possible pour éviter d'être en situation d'arc-boutement. Idéalement L=2l. Il nécessite une bonne lubrification. Les guidages en translation présentent l’inconvénient d’un frottement élevé, d’un phénomène de broutage à faible vitesse (stick—slip) et d’une dégradation de la précision par l’usure. Pour améliorer ces phénomènes on peut ajouter des patins antifrictions en teflon, des bagues en bronze frittées (coussinets) ou des douilles linéaires. NOTE: il existe d'autres systèmes: rail de guidage Guidage prismatique R Guidage cylindrique R 18/35 II - Technologie de construction Différents modes de transmission de puissance Engrenages Poulie/courroie ou chaîne pignon Accouplement rotex Cardan 19/35 II - Technologie de construction Permet l’accouplement de deux axes coaxiaux. La pièce intermédiaire en caoutchouc absorbe les vibrations et autorise un certain désalignement des deux arbres. Permet aussi de débrayer Permet l’accouplement de deux arbres dé-axés. Attention que le dé-axage ne soit pas supérieur à 45°:risque de blocage Clavette Arbre cannelé Goupilles Croix de malte 20/35 II - Technologie de construction Différents modes de transmission de puissance (suite) Transformation d'une rotation en translation Convoyeur Crémaillère Arbre à came Bielle-vilebrequin 21/35 II - Technologie de construction Transformation d'une rotation en translation Vis-écrou 22/35 II - Technologie de construction Transmet l’effort à un guidage linéaire Fixations Vis-rondelle-écrou Anneau élastique ou circlips Il y a serrage parce qu'il y a déformation élastique des filets. Il existe plusieurs types de vis, en acier, inox, laiton, nylon, parfois aluminium. Rondelle: meilleure répartition des efforts de serrage Vis+rondelle+écrou=boulon Blocage en translation d’éléments mécanique Supporte des efforts axiaux importants Dimensions des gorges en fonction du circlips 23/35 II - Technologie de construction Joints toriques Montage en couvercle Øtore d2 G+0,10 -0 D +0,20 -0 Øtore d2 G+0,10 -0 D +0,20 -0 1,78 1,25 2,60 3,53 2,70 5,00 1,90 1,35 2,80 3,60 2,75 5,10 2,00 1,45 2,90 4,00 3,10 5,60 2,20 1,60 3,20 4,50 3,50 6,30 4,40 1,75 3,40 5,00 3,90 6,70 2,50 1,85 3,60 5,33 4,20 7,40 2,62 1,95 3,80 5,70 4,50 7,90 2,70 2,00 3,90 6,00 4,80 8,30 3,00 2,15 4,30 6,99 5,70 9,70 3,15 2,35 uploads/s3/ tp-bde-2011.pdf

Documents similaires

-

70

-

0

-

0

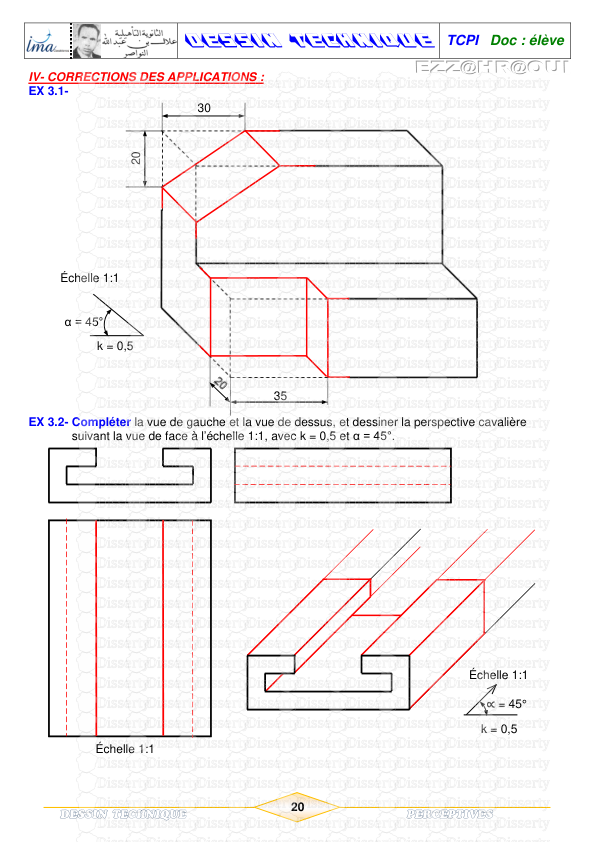

Licence et utilisation

Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails

- Publié le Nov 11, 2021

- Catégorie Creative Arts / Ar...

- Langue French

- Taille du fichier 2.4074MB