1 Chapitre IV : Electrophorèse Introduction L'électrophorèse est une méthode d’

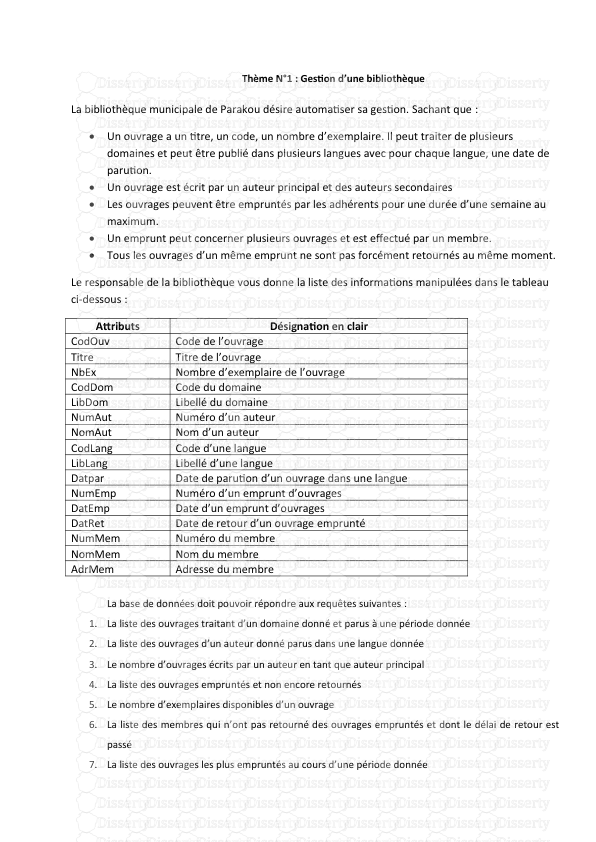

1 Chapitre IV : Electrophorèse Introduction L'électrophorèse est une méthode d’analyse et de séparation de particules chargées électriquement par migration différentielle sous l'action d'un champ électrique. Selon la nature de particules on distingue : 1) L’ionophorèse : les particules chargées sont des ions minéraux ou organiques : cations minéraux, acides aminés, esters boriques d’oses, esters sulfuriques d’oses. 2) L’électrophorèse proprement dite : les particules chargées sont des macromolécules portant des groupements ionisables (protéines) et les charges sont dues à l’ionisation des radicaux portés par la molécule géante. 3) La cataphorèse : les particules qui migrent sont neutres et la charge est acquise par adsorption d’ions étrangers. II-Distribution des charges sur une macromolécule La charge d’une macromolécule, polymère, protéine,…etc. attire des petites ions de signe contraire dans la phase liquide qui l’entoure. Il en résulte une double couche électrique : Modèle de Helmholtz Double couche électrique selon Helmholtz 2 Si, l’on considère que la surface « S » du solide macromoléculaire porte des charges électriques fortement liées, les petits ions positifs attirés par la couche de charge négative se disposent en une surface « S’» chargée positivement et parallèle à « S » . Cette théorie permet d’expliquer le phénomène d’électro-endosmose : le champ électrique provoque le déplacement du liquide en sens inverse de celui dans lequel le solide se déplace s’il était libre. Les charges ne forment pas une couche assimilables à une surface, mais attirées selon les forces de coulomb d’une part, et soumises à l’agitation moléculaire d’autre part, elle se distribue en une couche diffuse résultant de l’équilibre de ces deux phénomènes. III- Mobilité électrophorétique (Scalaire μ) Sous l’action d’un champ électrique Ē, la micelle colloïdale se déplace avec une vitesse v. v=μ.Ē ; μ : mobilité électrophorétique. La mobilité électrophorétique d’une particule est représentée par sa vitesse de migration dans un champ unitaire : μ =ǀvǀ ∕ ǀĒǀ ; v en cm/s et Ē en V/m} => μ en cm2.s-1.V-1 Par convention μ est précédé du signe de la charge portée par la particule. Soit une particule de charge « q » : : force de coulomb, : force de frottement ; Lorsque f + F=0, le mouvement de la particule est uniforme dont la vitesse est v (vitesse de migration). Si l’on assimile la protéine à une sphère, (N.B. Le coefficient de viscosité dépend de la température) η : coefficient de viscosité, v : vitesse de la particule ; r : rayon de la sphère. 3 De cette relation, la mobilité d’une particule migrant dans un champ uniforme dépend de : → Sa charge « q ». →Le rayon « r ». →La viscosité « η ». La mobilité est une caractéristique de chaque particule; il est donc possible d'effectuer une séparation en se basant sur cette propriété. III- mesure de la mobilité des particules L’électrophorèse libre, en veine liquide La migration des particules s’effectuent au sein d’un liquide de composition déterminée, dans un tube en U de section carrée (ceci afin de pouvoir réaliser des mesures optiques au travers du tube, comme avec une cuve de spectrophotomètre) : la séparation des protéines n'est pas totale, mais les frontières qui se forment sont mises en évidence par des méthodes optiques (absorption UV, indice de réfraction, ...). On mesure une vitesse v, dont on déduit la mobilité μ. Exemple : soit un mélange de trois protéines A, B et C supposées chargées positivement au pH du tampon, la protéine C est plus mobile que les protéines B et C ; la protéine B est plus mobile que la protéine A. 4 I : Aspect de la cuve au temps zéro (0) de la séparation. II : Cuve au temps (t). III : Graphe n=f(x), nT : indice du tampon, nT+C : indice de la solution de la protéine C dans le temps, nT+C+B : indice de la solution des protéines C et B dans le tampon, nT+A+B+C : indice de la solution des protéines A, B et C dans le tampon. IV : Graphe dn/dx=f(x), ce graphe comporte trois pics caractérisant l’un la particule C, l’autre la particule B et le troisième caractérise la particule A. L’analyse de graphe permet l’identification de la protéine, la mesure de sa vitesse de migration et son dosage (la surface du pic est proportionnelle à sa concentration). Cette méthode est utilisée en recherche pour déterminer la mobilité d’une protéine et aussi pour vérifier la pureté d’un extrait protéique, l’obtention d’un pic unique et symétrique est un excellent critère de pureté. IV- Différents types d’électrophorèse 1-Electrophorèse de zone, Electrophorèse sur papier La migration se fait au sein d’un liquide d’une phase liquide imprégnant un solide poreux ou un gel. Elle aboutit à la séparation plus ou moins parfaite des fractions protéiques sous forme de zones distinctes. Le support doit être homogène, poreux, physiquement et chimiquement 5 inactif. Les plus utilisés sont : le papier, l’acétate de cellulose, les gels de polyacrylamide, de silice…etc. Principe Sous l’influence d’un champ électrique, les différentes fractions migrent à des vitesses différents, la migration (appelée apparente) est la résultante des forces qui dépendent de : → De la mobilité de la protéine. → De l’électro-endosmose. → Du courant d’évaporation. → D’autres facteurs qui dépendent du support. La mobilité d=μ.E.t ; (d : migration apparente) La charge μ = 1/6πη.9/r, la charge d’une protéine est liée au pH (généralement pH=8,6 pour les protéines sériques). Facteurs de frictions Ils sont liés à la géométrie de la molécule protéique : taille, forme, hydratation…etc. et à la viscosité du tampon. Le passage du courant électrique s’accompagne toujours d’un dégagement de chaleur. Pour des tensions d’alimentation plus élevées, l’accroissement de température devient sensible, il est alors nécessaire de refroidir la cuve. Le champ électrique Le déplacement d’une protéine dépend du champ électrique, E est maintenu constant durant la migration. Les courants liquidiens Ils sont particuliers à l’électrophorèse sur support, ils vont différencier ce type de migration par rapport à l’électrophorèse en veine liquide. On les considère comme des facteurs principaux puisque c’est à cause d’eux que la relation d=μ.E.t n’est pas vérifiée. 6 a) Le courant électro-endosmose : Dans les conditions de la technique, le support se charge négativement. La couche mobile de charge positive migre dans la direction du champ entrainant globalement la phase liquide vers la cathode. ←Mig.pro courant d’élect-endos Les protéines migrent dans la direction inverse du champ, donc le courant électro-endosmose s’oppose au déplacement des protéines. b) Le courant d’évaporation (ou rhéophorèse) Le passage du courant s'accompagne d'un échauffement du support (par effet Joule), ce qui entraîne l'évaporation de l'eau au niveau de la surface de la bande. Comme celle-ci plonge dans le tampon, il s’établit depuis chaque extrémité un courant liquide qui tend à compenser cette évaporation. De ce fait; l’évaporation est maximale au milieu de la bande; il s'établit ainsi un courant liquidien depuis chaque extrémité vers le centre de la bande. Pour limiter ce phénomène, la cuve est fermée par un couvercle; on utilise aussi des cuves réfrigérées. c) Le courant d’électrolyse Ce courant de liquide s’établit lorsque, à la suite de la décharge des ions sur les électrodes, il y a modification du tampon dans les compartiments d’électrodes. 7 Les facteurs liés à la nature du support Les propriétés absorbantes du support se manifestent à l’égard des protéines et vont en freiner la migration. Le support présente des canaux sinueux dans les quels migrent les protéines. La distance de migration mesurée est nettement inférieure au déplacement réel, ce qui explique qu’en électrophorèse de zone, on mesure mobilité apparente. 2-Electrophorèse capillaire et électro chromatographique Principe Elle correspond à une adaptation particulière de la méthode générale d’électrophorèse. Cette méthode séparative est basée sur la migration des espèces de l’échantillon en solution porteuse d’une charge électrique globale sous l’effet d’un champ électrique au contact d’un support approprié. 8 Installation d’électrophorèse capillaire En électrophorèse capillaire, le support plan de la technique est remplacé par un tube capillaire ouvert à ses extrémités, en verre de silice de très faible diamètre (15 à 150 μm). Ce capillaire d’une longueur (L=20 et 80 cm) est remplit d’un électrolyte tampon. (la d.d.p ≈ 600V/cm), mais l’intensité ne doit pas dépasser une centaine de microampères afin que la puissance dissipée reste inférieure à 3 W. Pour limiter l’échauffement du capillaire, il est préférable de le placer dans une enceinte thermo statée. Un détecteur est placé près du compartiment cathodique ne sont détectées que les espèces qui se dirigent vers la cathode. Application de l’électrophorèse 1-Analyse des protéines sériques Elle est très utilisée dans le domaine biologique et médical. Son but est de séparer les protéines du sérum, d’identifier les fractions et de déterminer le pourcentage relatif de chacune d’elles. Description de la technique A-Préparation et mise en place des bandes 9 Cuve d’électrophorèse Les bandes sont imprégnées de tampon par flottation, puis immersion (pH=8,6). La cuve est remplie en ajustant le tampon au même niveau dans les deux compartiments en vérifiant l’absence de solution sur la cloison séparant les deux compartiments. B-Dépôt Le uploads/s3/ methode-danalyse.pdf

Documents similaires

-

25

-

0

-

0

Licence et utilisation

Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails

- Publié le Dec 25, 2021

- Catégorie Creative Arts / Ar...

- Langue French

- Taille du fichier 0.3987MB