- 1 - Musiques d’ailleurs et d’autrefois / Music from far away and from long ag

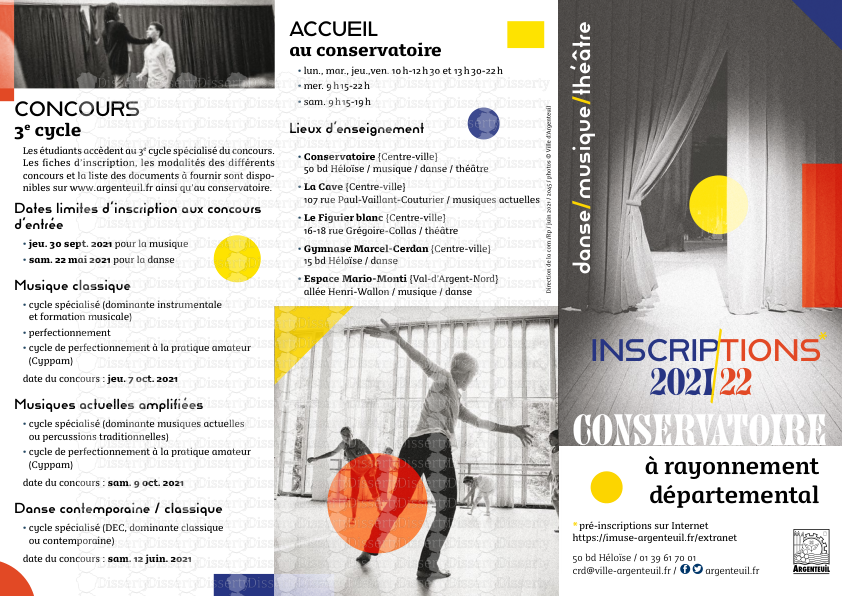

- 1 - Musiques d’ailleurs et d’autrefois / Music from far away and from long ago Maroc I Chants savants et populaires Musiques d’ailleurs et d’autrefois Maroc I, Chants savants et populaires. Les aventures de l’histoire Situé à l’extrême occident (al-Maghrib al-aqsä) du domaine arabo-musulman, le Maroc a connu une histoire musicale complexe, où se sont entrelacées les influences chamites, sémitiques, chamito-sémitiques et indo-européennes. Riche de musiques très diverses et peu étudiées pour beaucoup d’entre elles, il représente un domaine de prédilection pour les chercheurs et les mélomanes. A l’heure actuelle, les chants populaires citadins (al-malhûn) et les imitations occidentales (raï, rock ou pop) tiennent le haut du pavé, en ce qui concerne la popularité et la diffusion. La musique savante (al-âla) est soutenue à bout de bras par les autorités, les conservatoires, la radio et la télévision, mais ses ensembles pléthoriques et occidentalisés ne suscitent plus qu’un ennui létal. Nous avons voulu faire redécouvrir aux marocains des enregistrements de technique acoustique remontant pour la plupart à la période 1920-1927 et envoyés à la casse après l’apparition de la technique électrique au Maghreb, entre 1928 et 1930. Beaucoup de musiciens rediffusés ici ne sont plus que des noms ou des légendes pour la plupart des érudits et des amateurs qui auront ainsi la chance d’entendre enfin ceux qui ont contribué à l’essor de la musique marocaine. Un autre univers musical s’ouvre à nous, très éloigné de ce que l’on croit être de nos jours la âla et le malhûn. Un sobre raffinement règne sur des prestations anciennes, aux antipodes de la musique bruyante, vulgaire et outrecuidante que l’on entend actuellement. L’absence d’une phonothèque nationale marocaine chargée du dépôt légal depuis la création de l’industrie du disque a privé les musicologues et le public de toute comparaison avec le passé. Les collectionneurs privés sont souvent très difficiles d’accès et peu portés à mettre leurs archives personnelles à la disposition des autres. Ceux qui acceptent de copier leur collection le font illégalement, contre monnaie sonnante et trébuchante. Les repiquages sont souvent artisanaux, sans respect pour la vitesse des 78 tours et les différents standards d’aiguilles. - 2 - Au début du siècle, le Maroc fut quelque peu négligé par les grandes compagnies de disques qui trouvaient au Caire, à Beyrouth, à Alger et à Tunis un domaine de choix pour leurs enregistrements. La situation difficile du sultanat et les troubles engendrés par les tentatives de domination occidentale éloignaient les techniciens étrangers. Les premiers enregistrements furent néanmoins effectués par les chanteurs populaires citadins Ahmad Abû al-Hâjj (Belhadj en dialecte) et Bashîr ibn Mahmûd (Benmahmoud en dialecte) en 1910 pour Gramophone. A partir de l’occupation française (1912) et jusque dans les années 1950, le Maroc fut la chasse gardée de la société Pathé qui commercialisait son propre standard de tourne-disques et d’aiguilles, très différent de ceux de Gramophone, de Zonophon, d’Odéon et de Baidaphon. Elle ne se préoccupait que du marché local et ne menait pas de grandes campagnes de promotion, comme Gramophone et Baidaphon. Les autorités françaises privilégiaient par ailleurs l’étude de l’art des Berbères et, en particulier, des Chleuhs du Sud, soutenus par al-Glâwî, pacha de Marrakesh. Pendant longtemps, Prosper Ricard, un fonctionnaire fran- çais du Service des Arts Indigènes, eut la haute main sur la musique marocaine et tenta de l’infléchir vers l’occidentalisation, conçue comme un “progrès scientifique”, sans se soucier des phénomènes d’acculturation ou d’inculturation. De nombreux hymnodes musulmans refusèrent tout contact avec les sociétés discographi- ques, tant pour des raisons religieuses que techniques (côtoiement d’artistes aux moeurs légères, petite durée d’enregistrement et acoustique mauvaise). De grands artistes de la âla collaborèrent malgré tout avec ces compagnies: Idrîs ibn Jallûn (Benjelloun en dialecte), °Abd al-Rahmân Zuwaytin (en dialecte Zwîten), al-Tuhâmî ibn °Abd al-Karîm, al-Fâthî Barrâda (mort en 1932), Muhammad al-Tusûlî (en dialecte el-Tsûlî), Muhammad al-Brîhî, °Umar Fâ’id al-Ju°aydî, Muhammad ibn Ahmad ibn Mansûr (mort en 1940) et Muhammad al-Sabbân. Les autres grands artistes de l’époque étaient protéiformes, à l’aise dans la âla et le malhûn: Shlûmû al-Suwîrî de Mogador (en dialecte el-Swîrî), °Azzûz ibn Nânî (Bennani en dialecte), David ibn °Arûsh (Benarouche en dialecte), David Zaynû (Zaynô en dialecte), al-Mu°allima Najma et son homonyme al-Shaykha Najma al-Yahûdiyya, al-Mu°allima Esther de Tétouan et °Abd al-Rahmân al-Kharshâfî de Fès. Certains se spécialisaient dans le malhûn: °Abd al-Qâdir Battîta, °Abd al-Rahmân ibn al-Sharîf, ibn Habîb (Bel Habîb en dialecte), Muhammad al-Kâmûrî, al-Mu°allima Zahrâ’ Mutayrib (Mtîreb en dialecte), al-Mu°allima - 3 - Burayka (Brîka en dialecte) al-Sharkashiyya, Muhammad et Hamîdû al-Tâzî et al-Shaykha Zaynab. Les chleuhs °Abbûsh, °Abdallâh al-Nâyir, al-Mukhtâr ibn Sa°îd et Yahyä de Tazarwalet contribuèrent à faire mieux connaître leur art. Les fanfares de la Garde Noire du sultan et du Tabor de la police marocaine de Tanger fournirent plusieurs marches militaires. Des ensembles anonymes de hautbois et de tambours (ghayta-s et tabl-s) enregistrèrent plusieurs mélodies populaires. Des membres initiés des confréries mystiques de Gnâwa-s, de °Îsâwa-s et de Hamâdsha-s immortalisèrent quelques morceaux. Le pianiste °Âdil al-Na°mânî de Casablanca et le luthiste juif Nasîm Naqâb de Fès fournirent leurs improvisations, inspirées par le Proche-Orient et promises à un grand succès. N’arrivant pas à contrôler entièrement l’inspiration des musiciens, certaines matrices de disques étaient lancées après le début des prestations et s’arrêtaient quelquefois de manière abrupte. Les artistes n’hésitaient pas à remercier les techniciens, à toussoter, à s’interpeller et à se congratuler, surtout en fin de disque. Des enregistrements de blagues ou de contes populaires en dialectes arabes ou berbères conservent un grand intérêt pour les linguistes. L’essentiel des morceaux retenus étaient accompagnés par le violon, le °ûd et les tambours sur poterie (darbukka ou ta°rîja) ou les petits tambourins à cymbalettes (târ-s) ou sans cymbalette (duff-s). La vielle rabâb était souvent absente, du fait de ses sons confidentiels et vrombissants, difficilement transmissibles par les techniques de l’époque. La titulature musicale des artistes était complexe: musammi° renvoyait aux hymnodes musulmans, mu°allim aux musiciens profanes savants musulmans ou juifs, ustâdh aux interprètes influencés par le Proche-Orient, shaykha aux chanteuses légères, hâjja aux chanteuses religieuses. Râyis ou râyisa concernaient les artistes berbères. Des catalogues séparés étaient consacrés aux psalmodies juives ou aux musiques levantines et occidentales. Contrairement aux enregistrements algériens et égyptiens surtout citadins et savants, les disques marocains contenaient de la musique populaire, surtout d’origine citadine. Il n’y eut pas de supervision artistique par des musiciens savants, comme Edmond Nathan Yâfîl à Alger ou Mansûr °Awad au Caire, même si chaque compagnie avait ses accompagnateurs et ses instrumentistes attitrés (ibn Nânî, par exemple, pour Pathé). En 1928-1929, la compagnie libanaise Baidaphon organisa une grande session d’enregistrements électriques à Berlin, réunissant des musiciens maghrébins et levantins, - 4 - dont les marocains °Abd al-Latîf Mulîn (luthiste), Tuhâmî ibn °Umar (chanteur) et °Abd al-Karîm al-Gharbî (chanteur et percussionniste). En 1928 et 1930-1931, Gramophone entreprit grâce au comédien et chanteur algérois Muhyî al-Dîn Bâsh Târzî une campagne d’enregistrements de °Abd al-Salâm al-°Aynî, al-Hâjja °Aysha al-°Arjûniyya, al-Shaykha Mîna, Fîfîne, Zahrâ’ al-Fâsiyya et le chleuh al-Râyis Abû Jamâ°a (Boudjemâa en dialecte). Elle fut suivie entre 1932 et 1938 par une seconde entreprise de Baidaphon qui n’hésita pas à ouvrir des studi à Paris et à privilégier les chants chleuhs des Rayyis Milûd, Abû al-°Îd (en dialecte, Belaïd) et Abû Bakr Inshadén (en dialecte, Boubker Inchaden), quelquefois enregistrés en présence du chanteur égyptien Muhammad °Abd al-Wahhâb, venu en France pour des raisons cinématographiques. Odéon avait conclu un accord avec le vielleux °Umar Fâ’id al-Ju°aydî et les chanteurs Muhammad al-Khassâsî et Shâlûm ibn Hâyîm. Columbia privilégiait al-Shaykha Fâtima al-Wargha de Salé, Shâlûm ibn Hâyîm, Shlûmû al-Suwîrî, toujours en activité, les chleuhs Muhammad ibn Sa°îd, Mubârak et al-Mahfûzh al-Rahhâlî. Les musiciens commencèrent alors à s’inscrire à la S.A.C.E.M, présente aussi au Maroc: les droits d’auteur s’inscrivaient dans la réalité, protégeant les artistes bien mieux que les règles du secret et de l’initiation d’autrefois. Muhyî al-Dîn Bâsh Târzî a raconté dans ses Mémoires, 1919-1939 (volume I, S.N.E.D, Alger, 1968) ses efforts pour recueillir, défendre et protéger ces musiques. Les années 1940 virent le triomphe du malhûn et des airs berbères, du fait de la demande du public en pleine mutation: les paysans s’installaient petit à petit dans les villes et achetaient des disques aux paroles compréhensibles qui leur rappelaient leurs origines. Polyphon et Polydor comprirent parfaitement l’air du temps et se spécialisèrent dans les musiques populaires. De petites sociétés locales à capitaux marocains profitèrent aussi de l’aubaine. Dans les années 1960, l’apparition des cassettes mit fin à une industrie florissante qui ne put se reconvertir aux disques compacts, pour des raisons financières. - 5 - Les formes poétiques et musicales Les musiciens savants du Maghreb font remonter l’origine de leur art à la musique des cours princières de l’Andalousie musulmane, fondée par le légendaire mésopotamien Ziryâb (mort vers 845 apJC) et progressivement intégrée au répertoire de leurs villes par les émigrés andalous, après la Reconquista. À Fès et à Tétouan, cette synthèse fut appelée âla (instrument), musique vocale avec accompagnement instrumental, par opposition à la musique sacrée, uniquement vocale: le samâ°. À Oujda, uploads/s3/ musiques-d-x27-ailleurs-et-d-x27-autrefois-maroc-i.pdf

Documents similaires

-

59

-

0

-

0

Licence et utilisation

Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails

- Publié le Jul 12, 2022

- Catégorie Creative Arts / Ar...

- Langue French

- Taille du fichier 0.3529MB