Université Chouaib Doukkali Ecole supérieure de Technologie Sidi Bennourسيدي بن

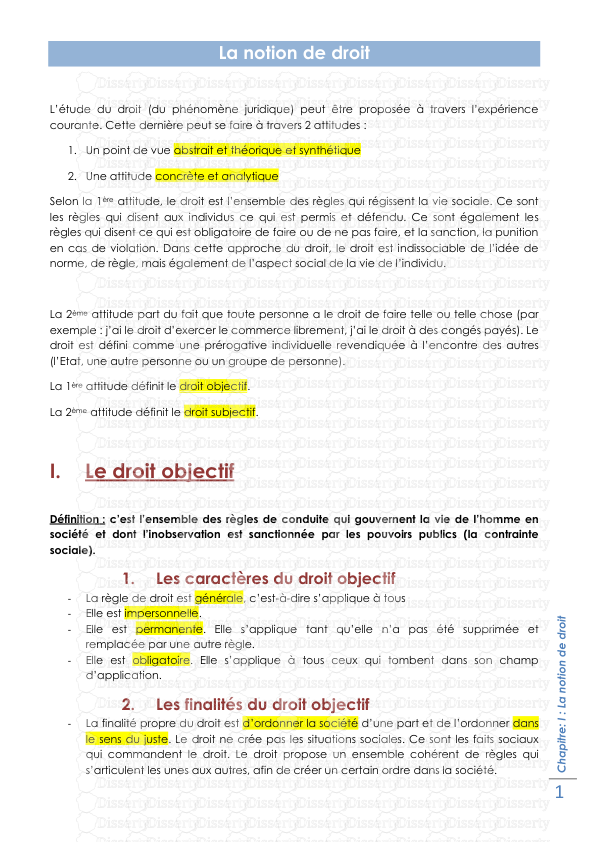

Université Chouaib Doukkali Ecole supérieure de Technologie Sidi Bennourسيدي بنور Cours d’Introduction à l’étude du Droit Semestre 1 Technique de management Pr. Abdelouahab BAKKALI Année universitaire: 2018-2019 Introduction Qu’est-ce le droit ? L'origine du mot droit provient du mot (directum), terme latin qui désigne la ligne droite Comment peut-on, donc définir la notion de « Droit » ? le notion de « Droit » peut-être défini comme un ensemble de règles de conduite destinées à organiser la vie en société, et qui ont vocation à s'appliquer à toutes les personnes qui forment le corps social. Ces règles qui sont formulées de manière générale et impersonnelle, concernent chacun et ne désignent personne en particulier . Mais il faut tout de suite préciser que le comportement humain n’est pas déterminé exclusivement par des normes juridiques, nous sommes également appelés à suivre d’autres commandement, en particulier ceux qui découlent de la religion et de la morale. La règle de droit, avant régir la vie sociale et les rapports entre les particuliers, se présente comme une règle de conduite: il impose, interdit ou permet tel ou tel comportement. Les différentes branches du Droit le Droit public et ses subdivisions. *Quelles sont les différentes disciplines relevant du Droit public ? Les principales branches de cette discipline sont : le Droit constitutionnel, le Droit administratif, les libertés publiques, le Droit fiscal, le Droit international public ...) Le Droit privé et ses subdivisions . *Quelles sont les disciplines relevant du Droit privé ? Le Droit civil et le Droit commercial constituent les principales matières du Droit privé. Les Droits mixtes. La notion de Droit mixte, s’étend à toute branche du Droit qui réalise une combinaison de règles relevant, pour les unes du Droit public, et pour les autres du Droit privé Il s’agit essentiellement : du Droit pénal, du Droit social, et du Droit international privé. Les critères de la distinction entre le droit public et le droit privé: • Critère relatif à la finalité des règles de droit: - Le droit public se trouve au service de la société: son but consiste à donner satisfaction à l’intérêt général. - Le droit privé est au service de l’individu: il se propose de protéger les intérêts particuliers, les intérêts privés. • Critère relatif aux caractères des règles de droit: - Le droit public serait un droit impératif: un droit qui permet de soumettre l’individu à la volonté de l’Etat. - Le droit privé serait un droit libéral, un droit faisant régner la volonté de l’individu. Un particulier ne peut être tenu d’exécuter une obligation que dans la mesure ou il l’avait librement acceptée notamment en signant un contrat. Le mot « Droit » correspond, dans ce premier sens, à ce que les juristes appellent le « Droit objectif ». The law.نظرية القانون Dans son second sens, le Droit désigne « les pouvoirs et les prérogatives individuelles que les personnes ont vocation à puiser dans le corps de règles qui constitue le Droit objectif». On parle alors de « droits subjectifs ». Right . الحقوق Première Partie : Le Droit objectif Chapitre I :Les caractères et les branches de la règle de Droit Il faut au préalable dégager ses caractères essentiels, à savoir : la généralité et l’abstraction, l’obligation et la sanction par l’autorité publique. Section I :les caractères essentiels de la règle de Droit 1 – La règle de droit est une règle générale et abstraite A-La généralité : caractère commun à toute norme juridique « la règle de droit concerne chacun et ne désigne personne en particulier ».En effet, la règle juridique n’est pas faite pour un individu ou pour un acte. C’est une disposition absolument impersonnelle qui s’adresse, à toutes les personnes qui remplissent les conditions d’application de cette règle B – Portée relative de la généralité de la règle de droit La généralité de la règle de droit se trouve parfois atténuée, dans la mesure où elle concerne une situation plus ou moins étroitement définie. les dispositions de l’art. 90 de la constitution de 2011, ne concernent qu’une seule personne le Chef du gouvernement, cependant, elles demeurent des règles générales, abstraites et impersonnelles.مجردة و شخصية On assiste également à la régression de la généralité de la règle de droit, lorsqu’elle ne s’applique qu’à une catégorie limitée de personnes déterminées par leurs activités. Exemple : -les règles du droit commercial pour les commerçants ; -celles du droit du travail pour les salariés ; -il en est de même pour les règles relatives au statut des avocats, des médecins, des architectes, des militaires, etc. 2 : la règle de droit est obligatoire En principe, toute règle de droit est obligatoire. Le rôle de la loi ne consiste pas à faire des recommandations et encore moins à donner des conseils. Il s’agit plutôt de véritables commandements. Le caractère obligatoire est lié à la règle de droit dès sa naissance. Le degré de leur obligation donne lieu à deux catégories de règles : les règles impératives, ou d’ordre public; et les règles supplétives, facultatives ou interprétatives. A – Les règles impératives ou d’ordre public Elles s’imposent de façon absolue à tous. Les particuliers, comme les tribunaux, ne peuvent écarter une règle impérative. C’est le cas de la plupart des dispositions légales du droit public et du droit pénal. En droit civil, les lois impératives sont plus rares. On peut relever quelques exemples relatifs à des questions qui intéressent au plus haut point l’Etat, comme les éléments constitutifs et les conditions du mariage. C’est les cas des empêchements au mariage. Le mariage avec la mère, la sœur, la tante…est interdit et les intéressés n’ont pas la possibilité d’éviter l’application de cette règle impérative. B– les règles supplétives ou interprétatives Ces lois ne s’imposent pas de façon impérative: les particuliers peuvent les écarter. Ces lois supplétives se proposent en réalité de combler à l’avance le silence éventuel, observé par les auteurs d’un contrat. 3 : la sanction étatique de la règle de droit La contrainte institutionnelle permet à l’autorité publique de sanctionner le non respect de la règle de droit. A - la notion de sanction En principe, la règle de droit est assortie d’une sanction, au cas où elle serait transgressée. La sanction prévue permet d’en garantir le respect. B - Les différents types de sanctions Les sanctions rendues par le juge, peuvent être soit civiles soit pénales. a) les sanctions civiles Les sanctions civiles sont réparties en deux catégories : celles qui sont destinées à assurer la réparation et celles engendrant une contrainte. 1- la réparation Les sanctions donnant lieu à réparation sont de deux types : la nullité des actes juridiques viciés; c’est une grave sanction qui vis e sans doute à effacer tous les effets produits par cet acte. les dommages et intérêts; la réparation du préjudice subi par la victime consiste précisément à lui attribuer une somme d’argent. 2- la contrainte Il existe deux types de contrainte : la contrainte directe: exp.: la personne qui occupe un local sans pouvoir justifier d’un contrat, écrit ou verbal, de location risque de faire l’objet d’une mesure d’expulsionاإلفراغ la contrainte indirecte: La sanction s’exerce, non contre la personne lui-même, mais sur des biens. Si un débiteur refuse de payer ses dettes, il sera possible, à la suite d’un jugement de condamnation, de procéder à la saisie de ses biens: حجز األموال b- les sanctions pénales Conformément au principe de la légalité, la législation pénale détermine tous les comportements qui troublent la société. Les auteures de ces agissements anti-sociaux s’exposent à des peines dont l’importance varie en fonction de la gravité des faits commis. A cet égard, le code pénal distingue, selon la gravité des sanctions, trois grandes catégories d’infractions الجرائم: les crimesالجنايات, les délitsالجنحet les contraventions. 1 – les crimes Ce sont les infractions les plus graves, Les peines criminelles principales sont selon l’article 16 du code pénal : la peine de mort (capitale) ; la réclusion perpétuelle ; la réclusion à temps pour une durée de 5 à 30 ans ; la résidence forcée ; la dégradation civique. 2- les délits Ce sont des infractions de gravité moyenne. Leur sanction est précisée par l’article 17, en ces termes : « les peines délictuelles principales sont : l’emprisonnement ; l’amende de plus de 1200 dirhams. » A cet égard, le Code pénal distingue entre deux types de peines délictuelles : les délits correctionnels, et les délits de police. * Les délits correctionnels Comme le précise l’article 111 al. 2 du CP, est considérée délit correctionnel : « toute infraction que la loi punit d’une peine d’emprisonnement dont elle fixe le maximum à plus de deux ans… ». C’est le cas des articles 401, 505, et 520 du Code pénal. * Les délits de police Moins grave que le délit correctionnel, le délit de police est comme le précise l’article 111 alinéa 3 du C.P. toute : « infraction que la loi punit d’une peine d’emprisonnement dont elle fixe le maximum à deux ans, ou moins de deux, uploads/S4/ cours-ied-power-point.pdf

Documents similaires

-

97

-

0

-

0

Licence et utilisation

Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails

- Publié le Fev 20, 2022

- Catégorie Law / Droit

- Langue French

- Taille du fichier 3.3890MB