Atelier presse « Essais Cliniques » - 19.05.2011 L LE ES S E ET TU UD DE ES S C

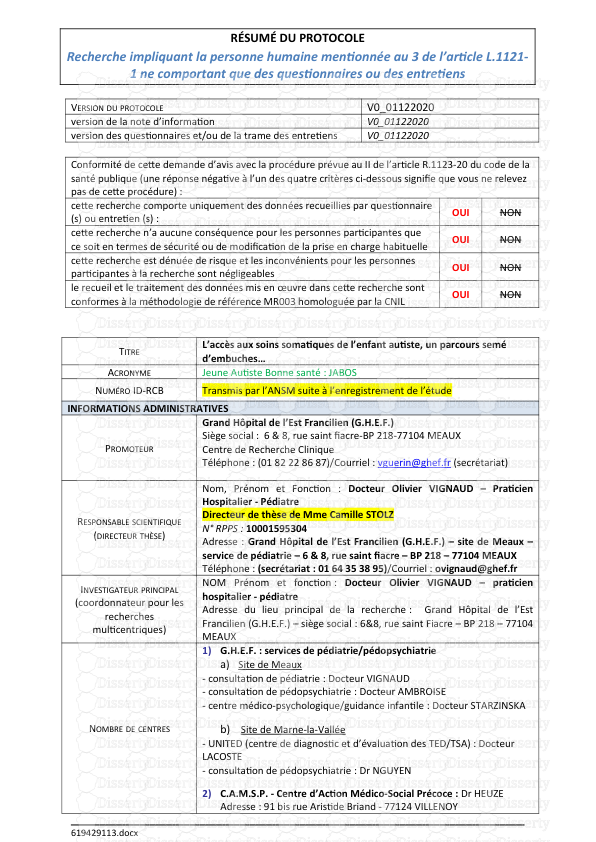

Atelier presse « Essais Cliniques » - 19.05.2011 L LE ES S E ET TU UD DE ES S C CL LI IN NI IQ QU UE ES S E EN N 2 20 0 Q QU UE ES ST TI IO ON NS S La mise au point d’un nouveau médicament est longue. Sur environ 10 000 médicaments potentiels subissant tous les tests nécessaires, un seul sera disponible au final pour traiter des patients. Les premiers tests en laboratoire sont effectués pour bien connaître les propriétés du produit. On réalise ensuite des tests de toxicologie, qui sont imposés pour tous les candidats médicaments ; ces tests sont effectués en général sur l’animal et permettent de connaître l’effet du produit sur un organisme vivant afin de pouvoir éliminer les substances qui seraient trop toxiques. Lorsque les résultats obtenus à la suite de ces différents tests le permettent, le produit peut être testé chez l’homme, c’est là qu’interviennent les études cliniques. 1 1. . Q Qu ue el ll le e d dé éf fi in ni it ti io on n ? ? Une étude clinique (ou un essai clinique) peut se définir comme une situation expérimentale au cours de laquelle on teste chez l'homme la véracité ou non d'une hypothèse. Un essai clinique sur un médicament vise à mettre en évidence ou à en vérifier les effets et (ou) à identifier tout effet indésirable et (ou) à en étudier l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’excrétion pour en définir l’efficacité et la sécurité d’emploi. Un essai se conduit en trois étapes : 1. une phase de préparation qui consiste à écrire de manière très précise la question scientifique à laquelle on souhaite répondre et à rédiger le protocole de recherche correspondant 2. une phase de validation et d’autorisation par l’autorité compétente et le Comité de Protection des Personnes (CPP) 3. une phase d’inclusion et de suivi qui marque le début « opérationnel » de l’essai avec l’inclusion des patients recrutés généralement par leur médecin, généraliste ou spécialiste. Les informations recueillies au cours de l’essai sont adressées à un centre de gestion de données, qui vérifie la cohérence des informations et entre l’ensemble des données dans une base informatique 4. une phase d’analyse et de publication qui débute lorsque la base de données est complète (c’est-à-dire comportant toutes les données pour tous les patients) et cohérente (c’est-à-dire qu’aucune donnée n'est en contradiction avec une autre), l’analyse à proprement parler consistant à regrouper des données et à les traiter. Les résultats feront l’objet de la rédaction d’un rapport d’étude, puis éventuellement de la communication de l’abstract de l’étude lors d’un congrès scientifique et de la publication d’un article dans une revue scientifique autorisée. Atelier presse « Essais Cliniques » - 19.05.2011 2 2. . C Co om mm me en nt t s se e d dé ér ro ou ul le en nt t l le es s é ét tu ud de es s c cl li in ni iq qu ue es s ? ? Les études cliniques vont permettre de répondre à plusieurs questions essentielles concernant l’utilisation du nouveau médicament testé : ¾ des questions de pharmacocinétique sur le devenir du médicament dans le corps humain (absorption, métabolisme, distribution, élimination) ¾ des questions de pharmacodynamique du médicament sur l’effet du médicament sur l’organisme qui permettront d’établir ou de vérifier les données thérapeutiques (efficacité et effets indésirables). Elles se déroulent en trois phases : Phase 1 : Tolérance ou innocuité Des quantités croissantes de la nouvelle molécule sont administrées à des volontaires sains, sous surveillance étroite. Cette phase permet d'évaluer les grandes lignes du profil de tolérance du produit et de réaliser une première évaluation des propriétés pharmacocinétiques. Phase 2 : Efficacité du produit sur de petites populations et recherche de dose La phase 2 précoce permet de confirmer, chez un petit nombre de personnes, les propriétés pharmacodynamiques déjà observées chez l’animal et de poursuivre les études de pharmacocinétique. La phase 2 permet aussi de mettre en évidence l’efficacité thérapeutique du nouveau médicament, de déterminer la posologie efficace et d’identifier les principaux effets indésirables survenant à court terme. Ces essais sont en général de courte durée. Phase 3 : Études "pivot" Les essais de phase 3 visent à confirmer les propriétés thérapeutiques du médicament sur des effectifs de patients plus importants avec des durées de traitement plus prolongées. La phase 3 permet d’établir des recommandations pour l’usage futur du médicament comme les interactions médicamenteuses, l’influence de l’âge… A rajouter une phase 4, après l’obtention de l’AMM, qui se déroule tout au long de la vie du médicament et dont l’objectif est notamment d’affiner la connaissance du produit, de mettre en évidence les effets indésirables rares, de mieux connaître la fréquence des effets indésirables et de mieux évaluer sa place dans la stratégie thérapeutique. 3 3. . Q Qu ue el l i in nt té ér rê êt t p po ou ur r l le es s p pa at ti ie en nt ts s ? ? Parmi les avantages, pour les patients, doivent être distingués ceux qui sont de nature collective de ceux qui sont de nature individuelle. Atelier presse « Essais Cliniques » - 19.05.2011 Au plan collectif : - La mise à disposition de médicaments permet de guérir, de prévenir des maladies et participe à la qualité de vie et au bien-être des malades et de leurs proches. Ces médicaments remplissent ce rôle parce qu’ils ont fait l’objet d’études attentives, et que leur efficacité de même que leur tolérance ont été correctement établies. Cette sécurité des médicaments n’existe que parce que des patients ont accepté de participer à des essais cliniques. Au plan individuel, les avantages sont les suivants : - La possibilité d’accéder à un médicament nouveau, prometteur dans les meilleures conditions de sécurité plusieurs années (3 à 4) avant sa commercialisation. Cet avantage est particulièrement important pour les maladies graves pour lesquelles les traitement disponibles n’ont pas permis d’obtenir l’effet attendu ou ont été mal tolérés, ou ne sont pas suffisamment efficaces. L’exemple que nous pouvons retenir est celui du SIDA, pour lequel, les patients ont été pendant les premières années de l’épidémie, très demandeurs de participer à des essais, car c’était souvent le seul moyen pour eux d’accéder à un produit nouveau potentiellement actif. - La loi prévoit en France que le promoteur d’une recherche clinique fournisse gratuitement les médicaments à l’essai et prenne en charge financièrement les surcoûts liés à cette recherche, tel que des examens complémentaires par exemple. Cette prise en charge peut être un avantage. - Le patient qui participe à la recherche bénéficie ainsi d’examens complémentaires plus réguliers et parfois plus poussés, susceptibles d’améliorer la qualité des soins. 4 4. . Q Qu ue e c co on nt ti ie en nt t l le e p pr ro ot to oc co ol le e d de e r re ec ch he er rc ch he e ? ? La justification de la recherche biomédicale doit figurer en préambule de tout protocole de recherche. Elle comporte la revue exhaustive de la littérature sur le sujet de la recherche et explique pourquoi il est nécessaire d'entreprendre cette nouvelle recherche. La justification présente une estimation des bénéfices potentiels qu'on pourra tirer de cette nouvelle recherche et débouche donc sur la définition des objectifs de la recherche. Le protocole fait en général une centaine de pages et a fait l’objet avant sa finalisation de nombreuses relectures par des personnes ayant des expertises différentes : médicales, logistiques, biostatistiques… Pratiquement, il rassemble tous les éléments descriptifs de la recherche menée et précise les conditions dans lesquelles cette recherche doit être réalisée et gérée, notamment : - justification de l'étude - considérations éthiques, - objectifs et critères de mesure - sélection de la population de l'étude - plan expérimental et description éventuelle des traitements - méthodes statistiques - lieu et durée de la recherche - procédures à suivre et réglementations à respecter En cours d’essai, le protocole peut être amendé voire arrêté, notamment si de nouvelles données disponibles sont susceptibles d’avoir un impact sur la sécurité des personnes..: Atelier presse « Essais Cliniques » - 19.05.2011 5 5. . C Co om mm me en nt t l le es s é ét tu ud de es s c cl li in ni iq qu ue es s s so on nt t- -e el ll le es s e en nc ca ad dr ré ée es s ? ? Les textes internationaux Les principes essentiels fondant l’éthique internationale de la recherche médicale, notamment la recherche clinique avec participation d’êtres humains, sont issus des textes suivants : ¾ le Code de Nuremberg (dans le cadre du procès des médecins de Nuremberg, en1947 : http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_Nuremberg), ¾ la Déclaration d’Helsinki (élaborée et adoptée par l’Association médicale mondiale en 1964, puis révisée plusieurs fois, notamment à Tokyo en 1975 : http://www.wma.net/f/policy/b3.htm), ¾ la Déclaration de Manille (1981) puis les « Lignes uploads/Sante/ etudes-cliniques20questionsmai200-1-cv-chwiya.pdf

Documents similaires

-

68

-

0

-

0

Licence et utilisation

Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails

- Publié le Jan 03, 2023

- Catégorie Health / Santé

- Langue French

- Taille du fichier 0.0692MB