BUREAU D’ETUDES BE1 TABLES DES MATIÈRES Chapitre page 1 LES DIFFERENTES REPRESE

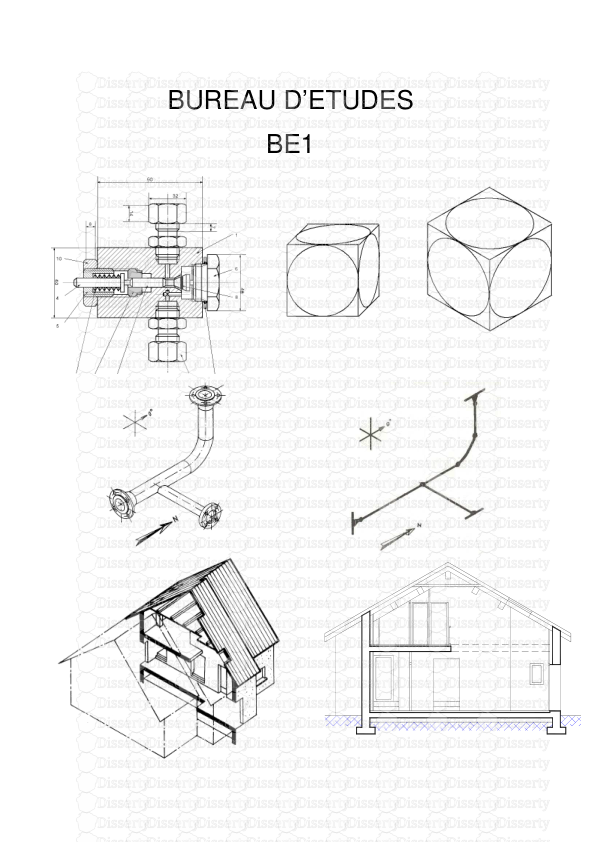

BUREAU D’ETUDES BE1 TABLES DES MATIÈRES Chapitre page 1 LES DIFFERENTES REPRESENTATIONS D’UN OBJET 1 1.1 La perspective conique 1 1.2 La perspective cavalière 1 1.3 La perspective isométrique 1 1.4 La projection orthogonale 1 2 LE DESSIN TECHNIQUE EN PROJECTION ORTHOGONALE 2 2.1 Présentation des dessins 2 2.2 Ecriture normalisée 3 2.3 Principe de projection orthogonale 3 2.4 Les arêtes fictives 5 2.5 Les représentations particulières 6 2.6 Conseil pour l’exécution du dessin d’une pièce 6 3 SECTIONS ET COUPES 7 3.1 Sections 7 3.2 Coupes 8 4 DISPOSITION GRAPHIQUE DES COTES 11 4.1 Eléments qui constituent une cote 12 4.2 Eléments qui constituent une cote 12 4.3 Position des flèches 12 4.4 Cotation en parallèle 12 4.5 Cotation angulaire 13 4.6 Principaux symboles utilises en cotation 13 5 DESSIN D’ENSEMBLE 14 5.1 Règles de représentation de deux pièces en contact 14 6 COTATION TOLÉRANCÉE & AJUSTEMENTS 15 6.1 Interchangeabilité 15 6.2 Définition d’un ajustement 15 6.3 Cotation tolérancée 15 6.4 Système d’ajustement 17 6.5 Calculs d’ajustements 18 PRINCIPAUX AJUSTEMENTS 19 7 PRÉSENTATION DES FILETAGES 21 7.1 Utilisation des pièces filetées 21 7.2 Mode d’obtention 21 7.3 Définitions géométrique 21 7.4 Caractéristiques d'un filet 21 7.5 Mode d’obtention 22 TABLEAU RESUMÉ 24 8 REPRÉSENTATION EN PERSPECTIVE 25 8.1 Perspective cavalière 25 8.2 Perspective isométrique 28 9 PERSPECTIVE ISOMÉTRIQUE DES LIGNES DE TUYAUTERIE 29 9.1 Exécution du tracé isométrique 29 9.2 Cotation 34 9.3 Calcul des longueurs droites 37 10 LE DESSIN DE BATIMENT 40 10.1 Introduction 40 10.2 Les principaux dessins 40 10.3 Les traits utilisés pour exécuter les dessins 41 10.4 Principe de cotation des plans 42 NOTES 45 BE1 page 1 Ce document présente de façon succincte les techniques de représentation utilisées en bureau d’études, aussi bien dans le secteur de l'industrie que dans celui du bâtiment (représentation orthogonale et isométrique). Les ouvrages de référence sont : GUIDE DU DESSINATEUR INDUSTRIEL HACHETTE Technique ; GUIDE DU CONSTRUCTEUR EN BATIMENT HACHETTE Technique. 1 - LES DIFFERENTES REPRÉSENTATIONS D’UN OBJET 1.1 - LA PERSPECTIVE CONIQUE Cette perspective utilisée pour les représentations artistiques. Les fuyantes convergent vers un point de fuite (PF) situé sur la ligne d’horizon (ligne positionnée au niveau de vos yeux). 1.2 - LA PERSPECTIVE CAVALIERE Cette perspective est plus facile à réaliser que la perspective conique. Les fuyantes sont parallèles. Elle est couramment utilisée pour les représentations industrielles. 1.3 - LA PERSPECTIVE ISOMETRIQUE Sur cette perspective, les fuyantes sont parallèles à 3 axes (Ox, Oy, Oz). Sa réalisation est facilitée par utilisation d’une trame isométrique. La représentation obtenue est assez réaliste (proche d’une image obtenue avec un appareil photo). Elle est couramment utilisée pour les représentations industrielles (lignes de tuyauterie). 1.4 - LES PROJECTIONS ORTHOGONALES C’est la représentation utilisée principalement par les dessinateurs industriels. Le principe des projections orthogonales est exposé au chapitre suivant. 2 – LE DESSIN TECHNIQUE EN PROJECTION ORTHOGONALE PF Figure 1 Figure 2 Figure 3 Figure 4 Ligne d’horizon Fuyante Point de fuite Fuyante Angle des fuyantes Fuyante Axes de référence Vue de face Vue de droite 2.1 – Présentation des dessins 2.1.1 – Les formats Il existe des formats de feuilles de papier et de calques aux dimensions normalisées : Pour les plans de bâtiments, il est habituel d’utiliser les plus grands formats. Pour faciliter l’utilisation de ces plans, il est nécessaire d’effectuer un PLIAGE pour obtenir un format A4 servant de cartouche. A4 210x297 A3 420x297 A2 594x420 A1 840x594 A0 1188x840 2.1.2 – Le cartouche et la nomenclature On appelle cartouche l’emplacement réservé dans un angle du dessin dans lequel figurent tous les renseignements relatifs à la représentation. La nomenclature est une liste complète des éléments qui constituent un ensemble. Sa liaison avec le dessin est assurée par des repères. 3 4 Vis CHc M4x30 C 30 2 1 Axe C 30 1 1 Bâti EN AW-2017 Rep Nb Désignation Matière Référence Matière : Tolérance générale : Etat de surface général : Echelle : NOM : Date : TITRE Numéro : ENTREPRISE 2.1.3 – Les traits Noms Traits Exemple Utilisations Ep. Continu FIN Cotation, hachures, arêtes fictives 0,13/0,18 Continu Fort Contours vus, arêtes vues 0,35/0,5 C. F. main levée 0,13/0,18 C.F. Zig Zag Limites de vues, coupes partielles 0,13/0,18 Interrompu FIN 0,13/0,18 Interrompu FORT Contours cachés, arêtes cachées 0,35/0,5 Mixte FIN Axes, symétrie 0,13/0,18 Mixte FORT Mixte FIN avec éléments FORTS Plans de coupe 0,13/0,18 0,35/0,5 Mixte FIN 2 Tirets Parties en avant du plan de coupe 0,13/0,18 2.2 – Ecriture normalisée NF E 04-505 BE1 page 3 En dessin industriel la forme, les dimensions et la disposition des caractères sont normalisés. Le but recherché est d’écarter, par une excellente lisibilité, tout risque d’erreur de lecture. Le respect de la norme est impératif sur tous les plans industriels. On adopte généralement l’écriture type B droite, proposée ci-dessous. Pour les dimensions et position des caractères, se référer aux ouvrages de référence. 2.3 - Principe de projection orthogonale F C E A D B Figure 6 La vue suivant B est dite vue de dessus et se trouve au dessous de la vue de face ; La vue suivant C est dite vue de gauche et se trouve à droite de la vue de face ; La vue suivant D est dite vue de droite et se trouve à gauche de la vue de face ; La vue suivant E est dite vue de dessous et se trouve au dessus de la vue de face ; La vue suivant F est dite vue d’arrière et se trouve à droite de la vue de gauche. Nota : l’ensemble des méthodes qui permettent de construire les projections d’un objet constitue la géométrie descriptive. On imagine l’objet à représenter à l’intérieur d’un cube en faisant en sorte qu’un maximum de faces de l’objet soient parallèles aux faces du cube, puis l’on fait une projection orthogonale de l’objet sur chacune des faces du cube (figure 5). Aux faces du cube correspondent les six plans principaux de projection. L’une de ces projections, en général celle qui montre un maximum de détails (en arêtes vues), est prise comme référence et porte le nom de vue de face. Le cube est alors développé autour de la vue de face (figure 5). Figure 5 Sur un plan industriel les arêtes du cube développé ne sont pas représentées; il en est de même des lignes de rappel destinées à souligner la correspondance des vues. Le dessin de la pièce peut donc se représenter comme indiqué figure 7. Figure 8 En général, les six vues ne sont pas nécessaires pour définir complètement un objet. Théoriquement deux vues suffisent, mais il est souvent utile d’en ajouter d’autres pour rendre la lecture du plan plus facile. Figure 6 Figure 7 B D E A C F Figure 7 Figure 6 BE1 page 5 2.4 – Les arêtes fictives Dans le cas où un arrondi (ou un congé) fait disparaître une arête qui normalement serait vue en l’absence de l’arrondi (ou du congé) on trace, à l’emplacement de la projection de l’arête supprimée que l’on appelle alors arête fictive, un trait continu fin. Ce trait fin ne coupe jamais un trait fort et s’interrompt, s’il y a lieu, à 2 mm environ du trait fort (figure 8 et 9). Les arêtes fictives cachées ne se représentent pas. Arrondi Plan Figure 9 Cone Cylindre Arête Plan Congé Arrondi Tangente perpendiculaire à la dirction de projection Tangente oblique par rapport à la direction de projection Arête fictive Arête fictive Arête fictive Arête fictive Figure 9 bis Figure 8 Figure 9 2.5 – Les représentations particulières 2.5.1 - Vues partielles Lorsqu’une vue partielle est suffisante pour comprendre un dessin il faut la limiter par un trait continu fin. Ce trait peut être représenté à main levée (figure 10a) ou aux instruments (figure 10b). (a) (b) Figure 10 2.5.2 - Vues interrompues Pour des pièces longues et de section uniforme on peut se limiter à la représentation des parties essentielles. Les parties conservées sont rapprochées les unes des autres et limitées comme les vues partielles (figure 11) Figure 11 2.5.3 - Pièces symétriques On peut représenter seulement la partie située d’un coté ou de l’autre du plan de symétrie (figure 12). = = = = = = = Figure 12 2.6 - Conseils pour l’exécution du dessin d’une pièce Les différentes vues doivent être élaborées en parallèle. Il convient de reporter sur toutes les vues, dans la mesure du possible, une même surface avant de passer à la surface suivante. La mise au net du dessin se fait en général en respectant les indications suivantes: Ordre des traits : - les axes ; - les traits forts (arêtes et contours vus) ; - les traits interrompus courts (arêtes et contours cachées) ; - les traits fins (arêtes fictives, hachures). Ordre des lignes: - les arcs de cercle ; - les cercles ; - les traits horizontaux ; - les traits verticaux ; - les traits obliques. BE1 page 7 3 - SECTIONS ET COUPES Les sections et les uploads/s3/ poly-be1-2010-2011.pdf

Documents similaires

-

52

-

0

-

0

Licence et utilisation

Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails

- Publié le Nov 26, 2022

- Catégorie Creative Arts / Ar...

- Langue French

- Taille du fichier 1.5308MB