Mini-projet de design en ingénierie1 1. Formulation du problème Processus de fo

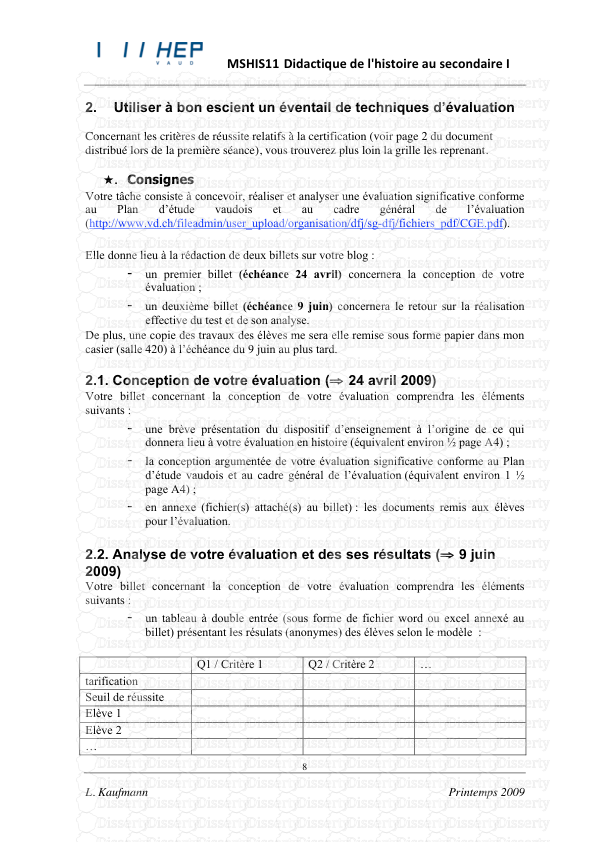

Mini-projet de design en ingénierie1 1. Formulation du problème Processus de formulation d’un problème en ingénierie Comment l’ingénieur procède-t-il pour formuler clairement un problème complexe qui lui est soumis? Nous verrons les opérations successives qui permettent de formuler un problème d’ingénierie. Il est impossible de trouver une solution adéquate à un problème mal défini. C’est pourquoi l’ingénieur consacre généralement beaucoup de temps à la formulation du problème. Si l’on procède de façon systématique et rationnelle, il est possible de disséquer tous les aspects d’un problème donné, sans en oublier aucun. Les ingénieurs procèdent en cinq opérations successives. 1.1 Analyse des besoins du client Après avoir identifié le ou les besoins du client réel ou fictif (sélection du sujet pour le rapport), vous devez maintenant analyser ces besoins. C’est la première opération de la formulation du problème. Qu’est-ce qu’un besoin? On peut exprimer ce qu’il en est sous la forme d’une différence. L’équation B = I-A signifie que B est le besoin, I la situation idéale recherchée et A la situation actuelle. Le besoin B que vous voulez combler est égal à la différence entre la situation idéale et la situation actuelle A. Pour effectuer l’analyse des besoins de votre client et identifier B, vous devez d’abord déterminer la valeur A, soit la situation actuelle de votre client. Pour ce faire, il suffit d’énumérer et de catégoriser dans un tableau(par exemple, tableau 1.1) les défauts ou les lacunes que vous et votre client observez dans la situation actuelle en ce qui concerne le produit. Ces défauts ou lacunes peuvent avoir la forme de carences, d’insatisfactions, de difficultés, de problèmes, d’inconforts, etc. Ce sont les aspects négatifs de la situation actuelle. Votre principale source d’information sera les observations que vous pourrez faire. Vous pourrez consulter des utilisateurs, des agences gouvernementales, examiner des produits existants, lire de la documentation, etc. Mais tout d’abord il vous faudra déterminer la valeur de A, la situation présente. 1 Cette méthode est adaptée de Méthodologie des projets d’ingénierie et communication, de Chassé, Prégent et Vinet. Voir le tableau des lacunes ou des défauts classés par catégories en ce qui concerne les balais d’essuie-glace. (distribué en classe) 1.2 Résumé sous forme d’objectifs des besoins du client L’analyse de la situation actuelle vous a permis une meilleure saisie du problème. La seconde opération consiste à résumer sous forme d’objectifs, les besoins que vous voulez combler dans votre mini-projet. Les énoncés de ces objectifs sont fondés sur les observations que vous avez effectuées de la situation actuelle. Ils ne pourraient être formulés sans que vous ayez complété cette première opération. Les objectifs expriment les résultats que vous souhaitez atteindre pour satisfaire le client. Mais rien ne peut vous permettre d’affirmer à ce stade-ci, que vous pourrez atteindre tous les objectifs. Revenons à l’équation B = I-A. Le besoin B prendra la forme d’objectifs : les objectifs de votre mini-projet. Ces objectifs traduisent les besoins du client. Exemples de phrase de démarrage pour formuler des objectifs : Notre mini-projet consiste à… Pour satisfaire notre client, nous allons donc réaliser un projet qui devra… Pour résoudre ce problème, nous allons… Vous devez utiliser des verbes d’action. Voir la liste de verbes présentée en classe. 1.3 Inventaire des données et des restrictions relatives au projet La troisième opération consiste à inventorier les données et les restrictions susceptibles d’influencer le choix, le design, la fabrication ou l’entretien du produit ou du système auquel vous aboutirez dans le cadre de votre projet d’ingénierie. 1.3.1 Données Idéalement, les données et les restrictions devraient constituer deux listes distinctes. Mais il est souvent difficile de les séparer au moment de les formuler. Les données d’un projet d’ingénierie (en anglais : specification requirements) sont des renseignements accessibles, connus et admis. Elles proviennent habituellement de l’analyse des besoins du client, de la consultation de divers services ou d’agences gouvernementales, de l’interview d’utilisateurs, de l’examen de produits concurrents ou encore d’une étude de documentation en bibliothèque, etc. Pour un ingénieur, ces données sont souvent chiffrées. Elles peuvent concerner la taille d’un produit, des températures, des caractéristiques de matériaux, des vitesses, des rayons d’action, des pressions, la pente d’un terrain, etc. Elles peuvent aussi être d’une autre nature, par exemple concerner la présence d’un opérateur, des conditions climatiques, la sécurité, l’entretien, etc. Voir liste de grandeurs fréquemment utilisées dans les données chiffrées d’un problème d’ingénierie. (distribuée en classe) 1.3.2 Restrictions Les restrictions sont aussi des données du problème. Mais ce sont des données contraignantes, des limites imposées au problème à résoudre. Ainsi les services publics imposent des normes que les ingénieurs doivent respecter : les voltages disponibles ou la pression d’eau, par exemple. La concurrence oblige à ne pas dépasser certains prix ou encore à doter un nouveau produit d’une caractéristique en vogue. Les lois de la physique, le climat, la disponibilité de certains matériaux ou équipements, les possibilités de financement, les délais de production sont autant de sources possibles de restrictions. On peut classer les restrictions en trois sources : 1. Les restrictions des groupes qui font autorité. 2. Les restrictions imposées par le client. 3. Les restrictions fixées par l’ingénieur lorsqu’il n’existe pas de normes en provenance de groupes d’autorité ou en provenance du client. Au Canada, le Conseil canadien des normes (CCN) imposent des normes destinées à protéger le public. D’autres groupes : ISO : Organisation internationale de normalisation CEI : Commission électrotechnique internationale BNQ : Banque de normalisation du Québec ACG : Association canadienne du gaz ONCG : Office des normes générales du Canada ACNOR : Association canadienne de normalisation ULC : Laboratoire des assureurs du Canada SCGC : Société canadienne du génie civil Etc. Le client peut imposer des restrictions : matières premières, procédé de fabrication, politique d’achat, pièces existantes, etc. Rappelons qu’il ne suffit pas d’établir soigneusement les données de votre problème; il faut encore chercher s’il n’existe pas chez votre client ou dans les organismes gouvernementaux des normes que votre solution devra obligatoirement respecter. Ces normes constitueront vos restrictions. 1.4 Détermination et pondération des critères d’évaluation Vous allez maintenant utiliser les renseignements obtenus et en dégager des critères d’évaluation. Ensuite vous allez fixer l’importance relative de ces critères en pondérant chacun d’eux. Un critère, c’est un caractère, un aspect ou un signe qui permet de porter un jugement appréciatif. C’est de votre analyse des besoins, de la formulation des objectifs ainsi que des données et des restrictions que vous allez dégager des critères d ‘évaluation. Plus tard, lors de l’étape de la prise de décision, vous allez confronter à ces critères quelques solutions possibles pour en faire ressortir le meilleur concept. 1.4.1 Détermination de critères L’ingénieur doit s’imposer une démarche rationnelle et objective. L’opération exige de lui qu’il précise les qualités spécifiques objectives (les critères d’évaluation) que devra posséder sa solution finale. Cette démarche critériée réduit le risque que la solution définitive soit le fruit d’une décision subjective fondée sur des préjugés favorables, des goûts personnels, des procédés dont on a l’habitude, etc. Les critères d’évaluation que vous retiendrez vont vous permettre de confronter chaque solution à un certain nombre de critères objectifs pour en déduire la meilleure. Quels peuvent être les critères d’évaluation retenus par un ingénieur? Ils dépendent des catégories de lacunes ou défauts rattachés à la situation actuelle, des objectifs que vous avez déduits des besoins du client, et enfin des données et des restrictions relatives à votre problème. Par exemple, pour la conception d’un casque de motocycliste, vos critères d’évaluation pourraient être les suivants : La sécurité Le confort relié à la température La qualité acoustique, pour la perception des bruits extérieurs La protection du visage La légèreté du casque La visibilité permise par le casque La qualité esthétique générale du casque La compatibilité de production du casque avec les procédés manufacturiers actuels du client Ces critères ont été établis selon les besoins du client. C’est à vous de dégager logiquement les critères d’évaluation de votre projet à partir des renseignements que vous avez accumulés jusqu’ici. 1.4.2 Pondération des critères Une fois la liste d’évaluation dressée, vous devez pondérer de façon à rendre compte de l’importance que vous accordez à chacun des critères. Pour établir la pondération, vous travaillerez avec un système de pourcentage. À chaque critère, demandez-vous : quelle est l’importance de ce critère par rapport aux autres? Est-il plus important? Moins important? Aussi important? Ensuite, attribuez une pondération chiffrée, sous forme de pourcentage, de façon à traduire votre jugement. Il se peut fort bien que dans le processus de pondération, vous révisiez plusieurs fois votre estimation de l’un ou l’autre des critères avant d’arriver à une pondération définitive. Une fois déterminée, la pondération ne doit plus changer. En effet, si vous preniez la liberté de la modifier dans les étapes ultérieures de votre travail sur le mini- projet, vous risqueriez d’enlever à votre système d’évaluation sa rigueur, son objectivité et sa cohérence. Les décisions que vous prenez en ce moment vont conditionner le choix de la solution définitive. La pondération doit faire l’objet d’une étude sérieuse, car elle est uploads/Ingenierie_Lourd/ formulation 1 .pdf

Documents similaires

-

56

-

0

-

0

Licence et utilisation

Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails

- Publié le Dec 14, 2022

- Catégorie Heavy Engineering/...

- Langue French

- Taille du fichier 0.0498MB