Revue des Études Grecques Le dessin par ombre portée chez les Grecs Edmond Pott

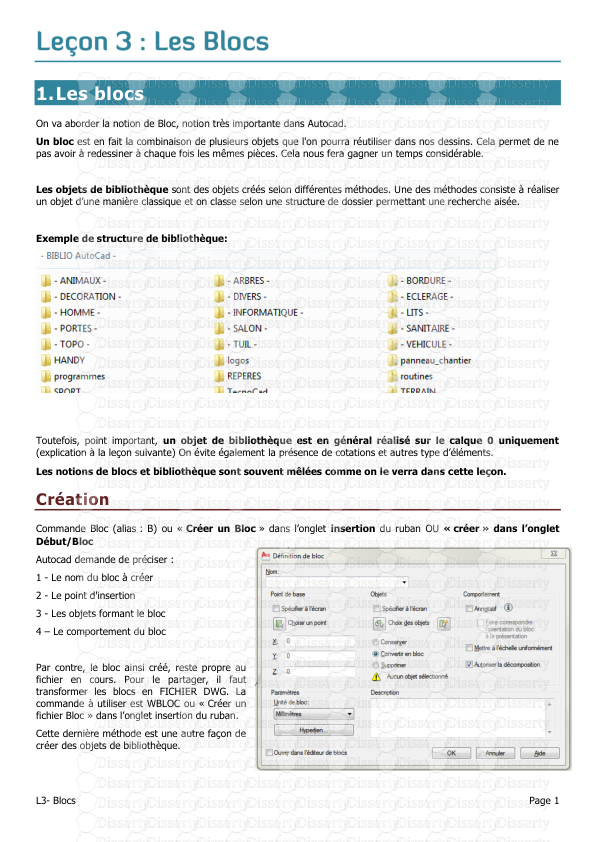

Revue des Études Grecques Le dessin par ombre portée chez les Grecs Edmond Pottier Citer ce document / Cite this document : Pottier Edmond. Le dessin par ombre portée chez les Grecs. In: Revue des Études Grecques, tome 11, fascicule 44,1898. pp. 355-388; doi : 10.3406/reg.1898.5896 http://www.persee.fr/doc/reg_0035-2039_1898_num_11_44_5896 Document généré le 06/07/2016 LE DESSIN PAR OMBRE PORTÉE CHEZ LES GRECS 15 &i L'ensemble des peintures de vases grecs se divise, comme on sait, en deux grands groupes : les peintures à figures noires, les peintures à figures rouges. Les premières sont en silhouettes opaques, noires, tout à fait analogues à ce que nous appelons aujourd'hui « des ombres chinoises », avec des traits clairs intérieurs, faits par incisions dans le noir, qui indiquent les détails typiques de la musculature ou du costume. Les secondes sont exécutées au trait noir sur le fond clair du vase et, par conséquent, elles correspondent assez exactement au système du dessin moderne qui consiste à tracer des lignes noires sur un fond blanc. Les premières représentent la peinture archaïque, les autres la peinture de la belle époque. Mais, contrairement à ce qui arrive d'ordinaire, le procédé archaïque a eu en Grèce une vitalité surprenante, bien supérieure à celle du procédé devenu classique. En Attique, par exemple, depuis les vases du Dipylon jusqu'aux œuvres de Nicosthènes et d'Ando- kidès, depuis le vme siècle jusqu'à la fin du vie, la peinture à figures noires a été le mode exclusif d'ornementation des vases, et il n'est pas douteux que, même au ve siècle, certains ateliers ne soient restés attachés à cette manière de faire. Cette technique, seulement éclipsée par la figure au trait, traverse tout le siècle de Périclès et trouve un dernier regain de vie dans les vases du Kabirion ; même quelques ateliers de l'Italie méridio- 25 - ' " ■' r'ï" 356 Ε. POTTIER nale la recueillent encore au ive siècle ; elle ne meurt qu'avec la peinture de vases elle-même. Elle compte au moins quatre siècles d'existence; tandis que la peinture au trait pur en compte à peine deux. Pour les personnes qui ne sont pas familiarisées avec la peinture céramique des Grecs, c'est un sujet d'étonnement et, disons-le, d'étonnement désapprobateur, que ce nombre énorme de peintures où la silhouette humaine n'apparaît qu'à l'état d'ombre opaque, découpant ses contours secs et anguleux sur le fond du vase, donnant aux scènes entières un aspect triste et en quelque sorte funéraire. On excuse presque l'erreur d'un voyageur du xvme siècle qui, ayant à décrire une amphore pa- nathénaïque, écrivait naïvement qu'on y voyait « deux nègres » qui se battent (1), et l'on se sent plus à l'aise, en pays de connaissance, quand, la période de la figure noire étant franchie, on se trouve en face des purs et admirables dessins au trait que nous ont légués les fabricants de coupes, comme Euphronios, Douris et Brygos, ou les peintres de lécythes blancs. Deux questions se posent donc à ce sujet : d'où vient chez les céramistes grecs l'habitude et la persistance de la peinture à figures noires ? Et, comme corollaire à cette demande : quel rôle ce dessin à silhouette noire a-t- il joué dans la grande peinture des Grecs? I Je suis heureux de dire ici que cet article a eu pour point de départ les observations faites par un de mes anciens élèves de l'École du Louvre, M. Devillard, devenu un dessinateur très connu du monde archéologique. Au cours des travaux qu'il exécutait au Musée du Louvre pour moi ou pour d'autres personnes, M. Devillard a été amené, (1) Second voyage de Paul Lucas, II, p. 126. LE DESSIN PAR OMBRE PORTÉE CHEZ LES GRECS 357 en faisant ses calques, à remarquer des incorrections très surprenantes dans la peinture des vases à figures noires. D'une part, il constatait une sûreté et une justesse absolue dans les contours, dans le silhouettage des personnages ; d'autre part, une ignorance ou une inattention extraordinaire dans le rendu des détails intérieurs. Nous avons fait ensemble un examen des originaux du Musée : les fautes d'interversion, mains gauches mises au bout des bras droits et réciproquement, pieds gauches pour des pieds droits, sont fréquentes. En feuilletant n'importe quel recueil de vases peints, comme les Auserlesene Vasenbilder de Gerhard, on en découvre de nombreux exemples. J'en citerai deux qui nous ont paru typiques et qui me serviront à établir notre démonstration. Elle peut ensuite être appliquée à n'importe quelle erreur du même genre. Fig. d. Cette figure est empruntée à une amphore de l'ancienne collection Feoli (Gerhard, Auserl. Vas., pi. 260) qui représente une scène de palestre. Dans ce Discobole, d'un mouvement si juste et si expressif, d'un contour irréprochable, les pieds et les mains sont également défectueux. Tout le monde sait que l'homme a les orteils opposés en dedans; le peintre grec a opposé les orteils en dehors, ce qui met un pied gauche à la place du pied droit et réciproquement. Quand les mains sont à plat, les pouces sont de même opposés en dedans; quand les mains sont retournées, les pouces sont au contraire opposés en dehors. Le peintre n'a pas davantage respecté cette loi si simple, car dans la main gauche qui tient le disque par dessous, il a placé le pouce à droite de la main, ce qui fait une main droite au bout d'un bras gauche. Fig. 2. Cet exemple, plus curieux encore, est tiré du même ouvrage (pi. 193). Il fait partie d'une amphore où l'on voit la Fig, 1. 358 Ε. P0TT1ER Fig. 2. dispute d'Apollon et d'Hercule au sujet du trépied de Delphes. Dans la silhouette si hardie et si mouvementée d'Hercule il n'y a pas moins de trois grosses incorrections. Les orteils des pieds sont opposés en dehors comme dans le précédent. Le personnage portant la jambe droite en avant d'un mouvement très rapide, il devrait nous présenter son dos et non pas sa poitrine. Enfin; il tient sa massue de la main gauche, ce qui est anormal, à moins de supposer qu'Hercule fût gaucher. La silhouette peinte est juste et expressive ; mais les incisions de détail ont tout gâté et introduit trois fautes, dans les pieds, dans le torse, dans la main. La première pensée est d'attribuer ces erreurs à la rapidité du travail, à la négligence de l'ouvrier chargé d'inciser les lignes dans la peinture noire. De la part d'industriels qui opèrent vite, sur des vases souvent destinés à l'exportation, rien de plus naturel. Mais les observations précédentes prennent une tout autre importance, quand on s'aperçoit que les mêmes erreurs ont cours aussi fréquemment dans des œuvres beaucoup plus soignées et appartenant à une autre race de l'antiquité, les Egyptiens. En feuilletant un recueil de peintures d'hypogées ou en étudiant les originaux d'un musée, on se rend compte que ces interversions bizarres y sont des plus ordinaires. Par exemple, le portrait célèbre de Taïa, femme d'Âménophis III, donne à la reine deux mains gauches (1). Le grand bas-relief polychrome du Louvre, qui représente Seti et Hathor, termine par une main droite le bras gauche du roi. Une des merveilles d'Abydos, le portrait de Seti Ier (2), intervertit complètement les deux mains du monarque et lui donne deux pieds droits. (1) Perrot et Chipiez, Hist, de l'art, I, (2) Id., pi. III. I. S19. LE DESSIN PAR OMBRE PORTÉE CHEZ LES GRECS 359 On remarquera qu'il s'agit là d'œuvres de prix, placées parmi les produits les plus beaux de l'art égyptien. En regardant avec attention les bas-reliefs et les fresques funéraires, on verra que les fautes de ce genre fourmillent véritablement. Je n'en figurerai ici qu'un exemple : c'est un scribe écrivant sur ses tablettes une pesée faite par un autre serviteur qui lui fait vis- à-vis (l).-(Fig. 3.) Le personnage écrit avec une main gauche et il tient des tablettes avec une main droite : c'est le contraire qui serait juste. Son compagnon n'est pas beaucoup mieux partagé quelui : tout son bras gauche est correct, mais il a une seconde main gauche au bout du bras droit. Gomment expliquer que deux races d'artistes, si bien doués pour les arts du dessin, si bons observateurs de la réalité, aient commis identiquement les mêmes fautes et les aient répétées tant de fois? Il y a là une sorte de « loi d'erreur », englobant le dessin archaïque de l'Egypte et de la Grèce, et à cette loi d'erreur il faut trouver une explication très simple et très générale, s'appliquant à tous les cas qui se présentent. Je dois encore à M. Devillard une observation qui me paraît la solution du problème cherché : c'est que, dans l'ombre portée par un corps quelconque, les distinctions de gauche et de droite, de face et de dos, disparaissent. On peut en faire l'expérience soi-même en regardant son ombre sur un trottoir ou sur un mur. Qu'est-ce que l'on voit? Est-ce un dos ou une face? Un Fig. 3. (1) Perrot et Chipiez, Hist, de l'art, I, fig. 501. 360 Ε. POTTIER uploads/s3/ e-potier-le-dessin-par-ombre-portee-chez-les-grecs.pdf

Documents similaires

-

34

-

0

-

0

Licence et utilisation

Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails

- Publié le Nov 01, 2021

- Catégorie Creative Arts / Ar...

- Langue French

- Taille du fichier 2.7425MB