CIVIL : PARTIE I : INTRO AU DROIT PARTIE I : INTRO AU DROIT Droit civil : parti

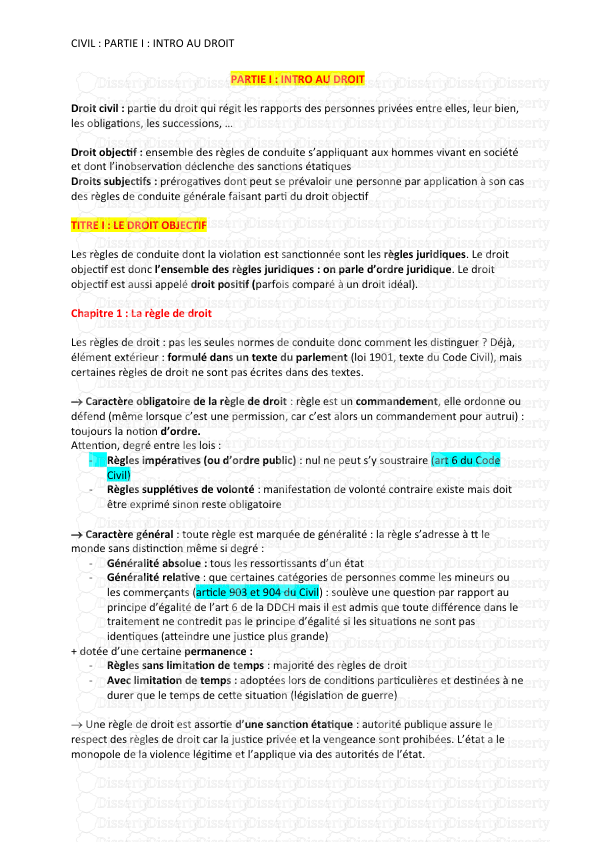

CIVIL : PARTIE I : INTRO AU DROIT PARTIE I : INTRO AU DROIT Droit civil : partie du droit qui régit les rapports des personnes privées entre elles, leur bien, les obligations, les successions, … Droit objectif : ensemble des règles de conduite s’appliquant aux hommes vivant en société et dont l’inobservation déclenche des sanctions étatiques Droits subjectifs : prérogatives dont peut se prévaloir une personne par application à son cas des règles de conduite générale faisant parti du droit objectif TITRE I : LE DROIT OBJECTIF Les règles de conduite dont la violation est sanctionnée sont les règles juridiques. Le droit objectif est donc l’ensemble des règles juridiques : on parle d’ordre juridique. Le droit objectif est aussi appelé droit positif (parfois comparé à un droit idéal). Chapitre 1 : La règle de droit Les règles de droit : pas les seules normes de conduite donc comment les distinguer ? Déjà, élément extérieur : formulé dans un texte du parlement (loi 1901, texte du Code Civil), mais certaines règles de droit ne sont pas écrites dans des textes. Caractère obligatoire de la règle de droit : règle est un commandement, elle ordonne ou défend (même lorsque c’est une permission, car c’est alors un commandement pour autrui) : toujours la notion d’ordre. Attention, degré entre les lois : - Règles impératives (ou d’ordre public) : nul ne peut s’y soustraire (art 6 du Code Civil) - Règles supplétives de volonté : manifestation de volonté contraire existe mais doit être exprimé sinon reste obligatoire Caractère général : toute règle est marquée de généralité : la règle s’adresse à tt le monde sans distinction même si degré : - Généralité absolue : tous les ressortissants d’un état - Généralité relative : que certaines catégories de personnes comme les mineurs ou les commerçants (article 903 et 904 du Civil) : soulève une question par rapport au principe d’égalité de l’art 6 de la DDCH mais il est admis que toute différence dans le traitement ne contredit pas le principe d’égalité si les situations ne sont pas identiques (atteindre une justice plus grande) + dotée d’une certaine permanence : - Règles sans limitation de temps : majorité des règles de droit - Avec limitation de temps : adoptées lors de conditions particulières et destinées à ne durer que le temps de cette situation (législation de guerre) Une règle de droit est assortie d’une sanction étatique : autorité publique assure le respect des règles de droit car la justice privée et la vengeance sont prohibées. L’état a le monopole de la violence légitime et l’applique via des autorités de l’état. CIVIL : PARTIE I : INTRO AU DROIT - Sanctions préventives : éviter la violation d’une règle de droit - Sanctions répressives : peine pour les infractions - Sanctions réparatrices : effacer les conséquences de la violation (article 1383 du CC) Mais sanctions pas toujours efficaces, le plus souvent la sanction reste une menace mais peut avoir un grand effet dissuasif. But de la règle de droit : assurer l’ordre social, la justice et le bien commun. Par ex, la morale a pour but la justice, vertu, et charité. Ils ont chacun un domaine propre : pour le droit (circuler à droite, pas construire à moins de 100m du littoral), pour la morale (charité, pardon) mais parfois regroupement (ne pas tuer, respecter ses parents) Structure de la règle de droit : toute règle se compose de 2 éléments : - Hypothèse ou présupposé : décrit la situation à laquelle la règle s’applique - Effet juridique : attache une conséquence à cette situation Chapitre 2 : Les sources du droit Les sources réelles : les forces créatrices du droit Données qui influent sur la création du droit et son évolution : - Données physiologiques : le droit est fait pour les hommes et s’adapte à l’évolution de la nature (ex : augmentation espérance de vie, modification de la loi sur les successions en juin 2006) - Données scientifiques : par ex-fécondation in vitro - Données géographiques et climatiques : par ex, répétition de catastrophes naturelles, évolution relative à l’indemnisation des victimes de catastrophe - Données économiques, sociales et familiales : révolution industrielle, évolution de la structure familiale - Mouvement d’opinion, aspiration de la société : RF, égalité hommes-femmes, mais souvent des forces contraires s’opposent comme sur le mariage homosexuel par ex Absence de déterminisme en droit : toujours une décision politique car les forces créatrices jouent un rôle important mais c’est le législateur qui reste maitre des choix et des décisions. Ce n’est pas parce que les scientifiques ont mis au point une technique que son utilisation doit être autorisée (GPA), de même pas obliger de s’aligner sur les mœurs (autorisation du divorce en 1804 puis 1816 interdictions), il peut choisir de les faire avancer (4 mars 2002 sur nom de famille) ou les combattre (limitation de vitesse en 1973) Les sources formelles : les formes sous lesquelles naissent les règles de droit La Loi : - Sens étroit : acte émanant du pouvoir législatif - Sens large : règle de droit d’origine étatique écrite et publiée officiellement au JO Donc recouvre la loi du parlement, les décrets, les arrêtés, la constitution et les TI La loi doit être accessible à tous, mais peur que la loi soit trop rigide ou inadaptée, même si aussi argument de la stabilité juridique (loi 1901). Il faut être modéré en termes de législation (pas le cas de nos jours). Problème de l’instabilité législative : modification de textes récents (ex de la fiducie de 2007 modifiée en 2008) car dû à un vœu du corps social qui réclame de nouvelles lois. Le CIVIL : PARTIE I : INTRO AU DROIT législateur a lancé le principe de codification formelle : à l’origine 5 Codes et en 2018 73. Qualités de la loi : accessibilité, prévisibilité, sécurité juridique Inconvénients : instabilité, inflation La coutume : la loi se créée par volonté populaire : Pothier, Coutume d’Orléans « on appelle coutumes des règles de droit non écrites que l’usage a établi, et qui sont conservées par une longue tradition ». Elle émane des citoyens : pratique bien établie et répétée et les citoyens adoptent un certain comportement en ayant l’impression que le droit l’impose. A l’origine, la coutume est non-écrite mais peut devenir écrite : ordonnance royale de 1454 ordonnant la rédaction des coutumes (Charles VII) Qualités : adaptées aux besoins de la société, évolutive Inconvénients : imprécise, incertaine, risque d’insécurité juridique Depuis la RF et Napoléon, le système en France est principalement légaliste même si : - La coutume suivant la loi : la loi renvoi à la coutume pour régler une question : article 663 du Civil sur la hauteur des clôtures - La coutume à défaut de loi : lacune de la loi : nom de la femme mariée - La coutume contre la loi : loi édictée pour abroger une coutume (30 ventôses an XII qui abroge toutes les coutumes précédentes pour le Civil) ou la loi abrogée par désuétude (loi abrogée parce que coutume différente : non admis en droit français). Les sources complémentaires La jurisprudence : ensemble des décisions de justice d’où se dégagent des solutions adoptées par les juges dans l’interprétation de la loi ou création du droit. - Thèse 1 : absence de pouvoir créateur : séparation des pouvoirs - Thèse 2 : pouvoir normatif du juge lorsqu’il statue tt le temps dans le même sens En Admin, pas de débats, la jurisprudence est source de droit mais en Civil reste subordonnée à la loi (pas de publication officielle). La doctrine : ensemble des opinions émises par ceux qui enseignent ou écrivent sur le droit (livres, articles, commentaires d’arrêts : pas une source de droit, juste inspiration). Chapitre 3 : Les classifications du droit Droit public : régir le fonctionnement de l’état et collectivités publiques dans leur structure et rapport avec les particuliers : constitutionnel, admin, international public. Droit privé : les rapports des personnes privées entre elles : une branche principale le Civil sinon matières spécialisées (du travail, rurale, consommation, international privé, …) CIVIL : PARTIE I : INTRO AU DROIT TITRE II : LES DROITS SUBJECTIFS Ils résultent de l’application du droit objectif à des situations individuelles Chapitre 1 : La notion Les règles donnent aux individus des prérogatives : le droit subjectif est la faculté de tourner à son profit l’effet juridique correspondant à la situation dans laquelle un individu se trouve. Attention, le résultat de l’application des règles du droit objectif n’est pas toujours un droit subjectif, il faut que cette application se fasse dans l’intérêt d’un individu. Chapitre 2 : Les grandes classifications des droits subjectifs Droit subjectif public : effet juridique d’une règle de droit public : par ex voter à 18 ans. Droit subjectif privé : effet juridique d’une règle de droit privé : par ex le droit pour l’acheteur que uploads/S4/ cours-droit-civil-s1-l1-droit.pdf

Documents similaires

-

53

-

0

-

0

Licence et utilisation

Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails

- Publié le Aoû 29, 2021

- Catégorie Law / Droit

- Langue French

- Taille du fichier 0.0970MB