Jean Albrespit – Y a-t-il une grammaire de l’oral ? CDDP de la Gironde – Journé

Jean Albrespit – Y a-t-il une grammaire de l’oral ? CDDP de la Gironde – Journée des langues. Novembre 2007. Tous droits réservés. 1 Y a-t-il une grammaire de l’oral? Réflexions sur l’enseignement de l’anglais oral Jean ALBRESPIT Maître de Conférences, Université de Bordeaux, équipe TELEM (EA 4195) Le terme de « grammaire de l’oral » est utilisé de façon assez sporadique, me semble-t-il dans la littérature traitant de l’oral, mais la référence à cette notion semble devenir plus fréquente dans des textes récents. On en trouve mention dans des documents officiels émanant de l’inspection (La place de l’oral dans les enseignements : de l’école primaire au lycée, texte paru en 2000 dans le Rapport de l’inspection générale de l’éducation nationale) et dans quelques ouvrages : A Grammar of Speech de David Brazil, 1995 et la Grammaire Orale de l’anglais, de Ruth Huart, 2002. Dans les programmes d’enseignement à l’université, le terme de « grammaire de l’oral » apparaît rarement. L’enseignement de l’oral repose essentiellement sur la compréhension orale, l’étude de la phonétique et de la phonologie, l’acquisition de l’A.P.I., l’accentuation des mots et dans le meilleur des cas, l’enseignement rationnel de l’intonation, l’analyse du discours oral, la connaissance des variétés d’anglais. Mais même lorsque ces domaines sont bien représentés, il est rare qu’ils soient associés et qu’un ensemble de cours articulés soit proposé. En anglais, la création de l’épreuve de phonologie à l’agrégation, en intégrant non seulement une transcription phonétique mais aussi une réflexion sur le connected speech (c’est-à-dire les phénomènes d’élision, d’assimilation, de liaison, de palatalisation, de compression, de dévoisement des consonnes sonores propres à l’enchaînement en discours), sur les schémas accentuels des polysyllabes et des composés, sur l’intonation a relancé un regain d’intérêt pour des phénomènes qui ne sont pas du strict ressort de la phonologie articulatoire. La première question que l’on pourrait se poser est la suivante : existe-il une « grammaire de l’oral » dans la tradition de l’enseignement ? La réponse, du moins en ce qui concerne l’enseignement supérieur est non : il existe bien sûr un enseignement de l’oral mais « à la marge », rarement considéré comme un ensemble cohérent, presque jamais associé à d’autres disciplines, à commencer par la « voisine », la linguistique. A l’université, l’oral est trop souvent considéré comme une matière « sans contenu », uniquement technique. L’idée assez communément répandue est qu’une exposition à la langue en labo suffit. Cette conception est évidemment erronée. Pas plus que la lecture d’un roman ne transforme un étudiant en spécialiste de littérature, l’exposition à la langue ne peut suffire à transformer un étudiant en locuteur parfait. Or les phénomènes oraux apparaissent souvent comme disparates, inorganisés, comme un chaos dans lequel on ne peut définir des principes organisateurs qu’au prix d’une batterie de règles (pour l’accentuation par exemple) suivies d’un nombre considérable d’exceptions. Si une grammaire de l’oral existe, elle doit pouvoir permettre de dégager des régularités assez puissantes pour servir à l’apprentissage et à la correction des erreurs. Jean Albrespit – Y a-t-il une grammaire de l’oral ? CDDP de la Gironde – Journée des langues. Novembre 2007. Tous droits réservés. 2 Je vais tenter d’avancer quelques arguments pour tenter de définir ce que peut être une grammaire de l’oral et quels sous-domaines elle peut inclure. Il est en tout cas plus facile de définir ce que n’est pas une grammaire de l’oral : elle ne concerne pas la correction grammaticale (syntaxique) qui est, sans vouloir jouer sur les mots, la grammaire à l’oral mais n’est pas la grammaire orale. Cela ne veut pas dire que les rapports entre écrit et oral doivent être réfutés. Au contraire, l’apprentissage de l’oral a besoin de support écrit, l’oral doit pouvoir être représenté sous forme de symboles phonétiques. Un apprenant de L2 doit apprendre à oraliser l’écrit et donc acquérir les règles de correspondance entre écrit et oral. L’orthographe et les conventions écrites sont un énorme frein à l’apprentissage, mais sont un écueil incontournable : l’écrit qui devrait être une représentation de l’oral se retrouve, particulièrement en anglais, institué en code à part. Les propositions de simplification émanant de la Simplified Spelling Society ne sont pas prêtes d’être appliquées. Cependant l’oral est aussi un objet d’étude en soi. Deux visions opposées peuvent être identifiées, celle de Mary-Annick Morel & Laurent Danon-Boileau : De l’oral à l’écrit, il y a un monde. La différence est si grande que la description du français oral ressemble plus souvent à celle d’une langue exotique qu’à la grammaire du français écrit telle que nous la connaissons. (Morel, Mary-Annick & Danon-Boileau, Laurent, Grammaire de l'intonation. L'exemple du français oral. Gap: Ophrys, 1998.) et celle de Renée Birks (2001), reprenant F. Gadet : Nous partons du principe, exposé par Françoise Gadet, que si l’oral n’est pas l’écrit, la langue est un « système unique à deux manifestations » ; et que, même si les distinctions ne sont pas négligeables, « la grosse majorité des phénomènes grammaticaux est commune aux deux plans […], les formes divergentes ne sont pas suffisantes pour conduire à poser deux systèmes ». Il faut bien sûr faire la différence entre oral spontané, écrit oralisé (informations), interviews ou discours. (Birks Renée, « Quelle grammaire pour quel apprenant ? Priorité à la grammaire de l’oral », Revue de Didactologie des langues-cultures 2001/2, N°122, p. 229-239.) Si l’on émet l’hypothèse d’une grammaire de l’oral, doit-on la considérer dans toutes ses dimensions pour l’enseignement ? La question reste posée pour le secondaire ; une étude systématique de l’oral dans le supérieur doit prendre en compte les aspects spécifiques de l’oral en phonologie et phonétique articulatoire, en lexicologie, en analyse du discours. Mais avant de poursuivre cette interrogation, il est nécessaire de se pencher sur une définition de la grammaire et de l’oral. Qu’est-ce qu’une grammaire ? Le terme de grammaire peut être interprété de deux façons différentes : We use the term « grammar » with a systematic ambiguity. On the one hand, the term refers to the explicit theory constructed by the linguist and proposed as a description of the speaker’s competence. On the one hand, the term refers to the explicit theory constructed by the linguist and proposed as a description of the speaker’s performance. On the other hand, we use the term to refer to this competence itself. (Noam Chomsky & Morris Halle, The Sound Pattern of English, 1968) Jean Albrespit – Y a-t-il une grammaire de l’oral ? CDDP de la Gironde – Journée des langues. Novembre 2007. Tous droits réservés. 3 Une grammaire linguistique n’est pas uniquement descriptive et jamais prescriptive. Elle s’intéresse à des domaines larges : syntaxe, lexicologie, néologie, morphologie, sémantique, pragmatique, types de discours, diachronie, étymologie… Si une grammaire de l’oral peut être définie, alors on doit pouvoir proposer un ensemble de règles permettant la prédiction, et donc la généralisation. Le système de la langue doit être assez stable pour autoriser une représentation mentale et produire des modèles qui permettent la création de formes nouvelles par analogie. Une grammaire doit aussi pouvoir isoler des unités discrètes, ce qui est difficile mais pas impossible dans le domaine de l’intonation. Qu’est-ce que l’oral ? Au minimum, des sons et des bruits, mais aussi de façon large des gestes, des manifestations paralinguistiques, un contact direct avec un interlocuteur et toutes les interférences d’ordre psychologique qui peuvent l’accompagner. L’oral est aussi lié à des facteurs tels que des restrictions mémorielles, la distraction, l’attention partagée, les problèmes de calques phonologiques, les échecs dans la compréhension, l’interaction sociale et les problèmes de représentation de l’individu. L’oralité est aussi caractérisée par les problèmes de segmentation : pauses, accents de mots, rythme, découpage en « chunks ». L’évolution rapide de la langue orale et en particulier du vocabulaire oral, les variétés d’anglais constituent des paramètres supplémentaires. Pour résumer, il y a une grande complexité, soulignée par J.C. Wells : Its phonetics is idiosyncratic, including various characteristics that are unusual from the point of view of universals: a large and elaborate vowel system, including complex processes of length alternation and weakening (compete-competitive-competition); a consonant system that includes dental fricatives ([T, ð]) and voiced sibilants ([z, ʒ, ʤ]), which are problematic for many learners; words stress placement that is free, i.e. arbitrary and frequently unpredictable; and an intonation system that seems to be more complex and to have a much higher functional load than that of most other languages. (J.C. Wells, Goals in teaching English pronunciation)1 Encore une fois, cette complexité ne doit pas être prétexte à l’abandon de toute tentative de proposition de principes d’explication. Quel anglais choisir comme référence? L’anglais de référence est de façon générale le RP (received pronunciation). Il convient dans un premier temps de définir ce qu’est le RP, parlé par moins de 3 pour cent des anglophones britanniques. La normalisation date du 18e siècle. L’accent est lié à la classe sociale, au prestige, celui de la bonne société londonienne. Un des théoriciens de cette normalisation, James Buchanan, écrit : 1 http://www.phon.ucl.ac.uk/home/wells/poznan03_wells.pdf Jean Albrespit – Y a-t-il uploads/s3/ j-albrespit-y-a-t-il-une-grammaire-de-l-x27-oral.pdf

Documents similaires

-

104

-

0

-

0

Licence et utilisation

Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails

- Publié le Mai 06, 2022

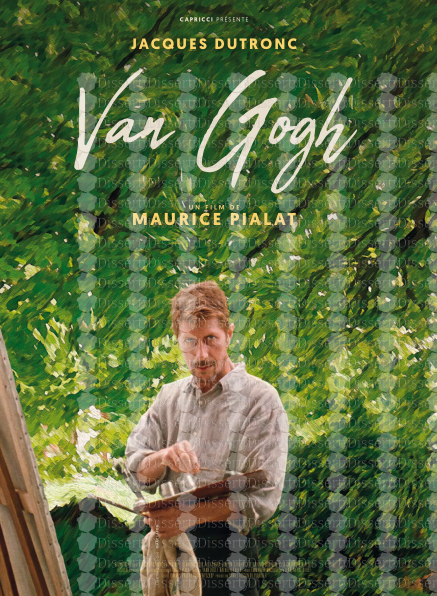

- Catégorie Creative Arts / Ar...

- Langue French

- Taille du fichier 0.2445MB