L’enseignement supérieur depuis l’Indépendance La dégradation de la qualité éta

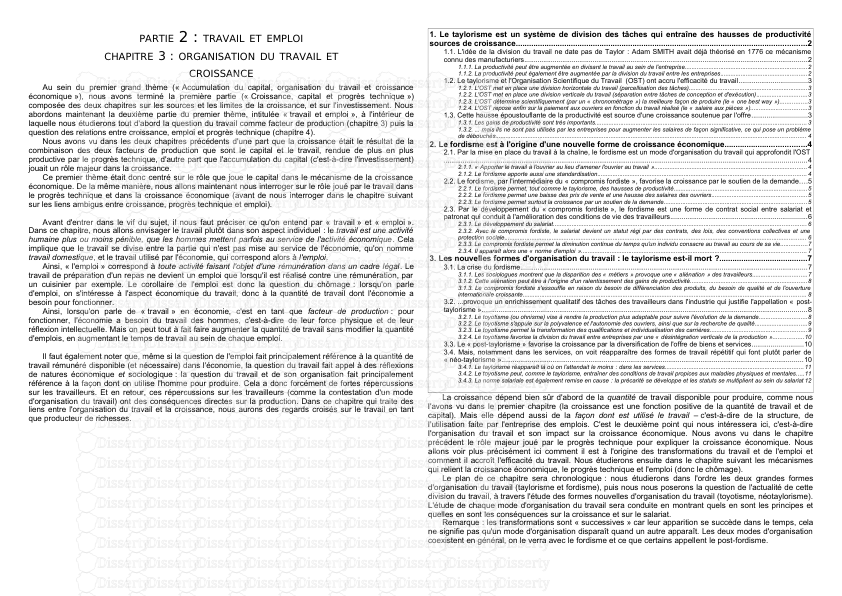

L’enseignement supérieur depuis l’Indépendance La dégradation de la qualité était-elle inéluctable ? Introduction .............................................................................................................161 I. Évolution de l’enseignement supérieur de l’indépendance à nos jours ...........................................................................................................162 1. De l’Indépendance au milieu des années 70...............................................162 1.1. La situation de l’enseignement au Maroc en 1955-56.........................162 1.2. L’enseignement supérieur de l’Indépendance au milieu des années 70.............................................................................................166 1.2.1. Les premières années de transition .............................................166 1.2.2. La décennie 1965-1975 ....................................................................167 2. Du milieu des années 70 à nos jours : massification et dégradation de la qualité de l’enseignement supérieur ..........................172 2.1. Massification du supérieur......................................................................172 2.2. Massification vs sélectivité au supérieur et au secondaire..............174 2.3. Le processus de dégradation de la qualité de l’enseignement supérieur ...................................................................176 2.3.1. Chronologie des seuils de dégradation de la qualité de l’enseignement : un cercle vicieux de reproduction de la médiocrité dont le pays n’est pas près d’en sortir aujourd’hui encore ..........................................................................177 2.3.2. Illustration / témoignage du processus de dégradation de la qualité ......................................................................................180 II. Les perspectives de l’enseignement supérieur à l’horizon 2025................181 1. Prospective de l’enseignement supérieur : atouts et faiblesses.............181 1.1. Imaginons un exercice de prospective du secteur de l’enseignement supérieur fait il y a 25 ans .............................................181 159 somgt4-4 159 22/12/05, 13:45:51 1.2. Les atouts de l’enseignement supérieur au Maroc.............................182 1.2.1. Une nouvelle ère inaugurée par la réforme de 2000..................182 1.2.2. Une progression modérée des effectifs.......................................183 1.2.3. Un enseignement supérieur diversifié et ouvert sur l’extérieur ...................................................................................184 1.3. Les faiblesses du secteur de l’enseignement supérieur....................186 1.4. Le défi majeur de l’enseignement supérieur est l’amélioration de la qualité ...............................................................................................187 1.4.1. L’amélioration de la qualité nécessite une stratégie innovante de recrutement de l’encadrement pédagogique.....................................................................................187 1.4.2. L’amélioration de la qualité dépend en premier lieu de l’aptitude des bacheliers à poursuivre des études supérieures.......................................................................................190 1.4.3. L’amélioration de la qualité dépend de la contribution financière des étudiants.................................................................191 Conclusion ...............................................................................................................192 Liste des références bibliographiques citées dans le texte.........................194 Liste des abréviations .........................................................................................195 MEKKI ZOUAOUI 160 somgt4-4 160 22/12/05, 13:45:52 161 Introduction L’enseignement supérieur au Maroc produit le meilleur et le pire. Chaque année, des centaines de jeunes issus de l’école publique marocaine rejoignent les grandes écoles françaises d’ingénieurs. Chaque année, les écoles et instituts supérieurs marocains à accès sélectif fournissent au pays des milliers de diplômés de valeur. Chaque année, l’université marocaine livre quelques milliers de diplômés de formation honorable. Mais chaque année, l’université marocaine produit des dizaines de milliers de lauréats dont la formation, le moins qu’on puisse dire, laisse beaucoup à désirer. Chaque année, l’université marocaine rejette des dizaines de milliers d’étudiants n’ayant pas réussi à obtenir un diplôme. Il n’existe pas d’enseignement supérieur de qualité dans un pays où le primaire et le secondaire sont médiocres. Il y a, en effet, une grande corrélation entre les deux. Cela ne signifie évidemment pas que les actions ou mesures d’amélioration du supérieur sont inopérantes. Notre propos est tout simplement de rap- peler une évidence : que le sort du supérieur dépend davantage des efforts et améliorations pédagogiques faits dans les cycles précédents que de ses efforts propres. Les aptitudes ou prédispositions fondamentales que doit avoir un étudiant dans une université comme le goût de la lecture, l’esprit d’observation, la curio- sité... s’acquièrent plus facilement dans les petites classes qu’à l’âge adulte. Le parti retenu dans cet exercice résulte de ces deux constats. Il examine l’évolution et les performances du secteur de l’enseignement supérieur, essentiellement : i) du point de vue de son échec patent à une for- mation de qualité de la grande majorité des bénéficiaires; ii) en relation étroite avec l’évolution des perfor- mances des cycles d’enseignement du primaire et du secondaire. La première partie de ce travail, consacrée à l’évolution de l’enseignement supérieur de l’indépendance à nos jours, s’attachera essentiellement à comprendre et à dégager les principaux facteurs explicatifs de la dégradation de la qualité de l’enseignement public au Maroc. La seconde partie relative aux perspectives de l’enseignement supérieur à l’horizon 2025, sans constituer un véritable exercice de prospective, se limite à une analyse en termes d’atouts et de faiblesses aboutissant à une réflexion sur les défis majeurs de l’ensei- gnement supérieur au Maroc pour rompre le cercle vicieux de la baisse du niveau. 162 I. Évolution de l’enseignement supérieur de l’indépendance à nos jours 1. De l’Indépendance au milieu des années 70 1.1. La situation de l’enseignement au Maroc en 1955-56 Dans cette première partie dont l’un des deux objectifs majeurs est d’analyser l’évolution du secteur de l’enseignement supérieur durant les cinquante dernières années, il n’est pas inutile de rappeler l’état de l’enseignement au moment de l’Indépendance. Cet arrêt d’image, dans le cadre d’un exercice qui cherche avant tout à saisir et à comprendre les dynamiques et les conséquences des politiques mises en œuvre dans le domaine, revêt une importance considérable. En effet, au-delà de la description de la situation de l’enseignement prévalant en 1955-56, il s’agit de se faire une idée de l’état des compétences formées ou en formation par le système d’enseignement mis en place par le Protectorat. Sans aller jusqu’à faire une analyse de l’état de préparation des élites marocaines qui vont très rapidement remplacer les Français dans les fonctions et tâches les plus diverses consistant, pour ce qui nous concerne, en l’encadrement pédagogique et l’élaboration des politiques d’enseignement, on tente de rendre compte, sur le plan quantitatif essentiellement, des ressources humaines formées dans les écoles modernes et qui s’apprêtent à diriger le pays. L’enseignement supérieur au Maroc à l’indépendance du pays était à l’état embryonnaire comme en témoignent les données des tableaux suivants : 2000 étudiants environ. Les Marocains en représentaient moins du quart, soit 350 étudiants dont 146 israélites. Autrement dit, le secteur de l’enseignement supérieur au Maroc comptait cette année un peu plus de 200 étudiants musulmans, un chiffre insignifiant par rapport à la population marocaine en âge de poursuivre des études supérieures. Il faut souligner que le nombre d’étudiants marocains poursuivant leurs études supérieures à l’étranger était bien plus important à cette époque. Néanmoins, de ceux inscrits au Maroc, on retiendra que : – Plus des quatre cinquièmes poursuivaient des études de droit; – Le taux de féminité était quasi nul en ce sens qu’on comptait 2 étudiantes en tout et pour tout; – Le nombre de diplômés de niveau licence n’avait pas dépassé une cinquantaine cette année Tableau 1 : Effectifs des étudiants inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur au Maroc en 1955-56 Marocains Étrangers* musulmans israélites G F E G F E G F E Centre d’études sup. scientifiques 30 1 31 75 5 80 261 135 396 Centre d’études juridiques 175 1 176 51 15 66 617 157 774 Institut des Hautes Études Marocaines ND ND ND ND ND ND ND ND ND Ensemble 205 2 207 126 20 146 878 292 1170 * Français pour la quasi-totalité Source : Annuaires statistiques du Maroc; G : Garçons; F : Filles; E : Ensemble 163 1. Ce malthusianisme se retrouve dans les propos de G. Hardy, Directeur de l’enseignement dans les années 20, pour qui, s’il s’agissait de forger « une élite trait d’union entre la masse indigène et les Français », il ne s’agissait en aucun cas de permettre à ces jeunes élites de s’engager dans la voie du baccalauréat, qui risquait de les conduire à des études supérieures en Métropole, et par-delà, à une situation de concurrence avec les hauts fonctionnaires et cadres français du Protectorat ». Il en découle que l’école française au Maroc qui, seule préparait au baccalauréat, fut d’abord interdite aux Marocains. Ce sont les Jeunes Marocains de l’entre-deux-guerres, à commencer par une élite de bacheliers pionniers, qui, ayant réussi à forcer les portes de la forteresse puis à embrasser de brillantes études, ont suscité un véritable engouement auprès de leurs compatriotes, en particulier dès l’après-guerre. Cf. P. Vermeren, l’enseignement du français au Maroc : de Lyautey à nos jours (2001). http :// www.lyceefr.org/vermeren.htm Tableau 2 : Diplômés des établissements publics de l’enseignement supérieur au Maroc en 1955-56 Marocains Étrangers* musulmans israélites Licence d’études juridiques 1 2 29 Licence ès lettres (1954-55) 23 9 150 Licence ès sciences ND ND ND Diplôme de l’Institut des Hautes Études Marocaines 19 4 2 * Français pour la quasi-totalité Source : Calculs faits à partir des données des annuaires statistiques du Maroc En 1955-56, moins d’une centaine de Marocains musulmans étaient admis au baccalauréat (cf. tableau 4). À cette époque, le Maroc comptait 640 bacheliers musulmans et 755 bacheliers israélites. Ces chiffres sont le résultat de la politique malthusienne des autorités du protectorat en matière d’instruction des Marocains musulmans dont rend compte notamment la comparaison du poids des populations et des effectifs scolari- sés des trois communautés considérées : Marocains musulmans, Marocains israélites et Français (cf. tableau 3). Tableau 3 : Proportions comparées des populations et des effectifs dans le primaire et le secondaire en 1955-56 Marocains Étrangers musulmans israélites Français Autres Poids dans la population 93 % 2,5 % 3,8 % 0,7 % 100 % Poids dans les effectifs scolarisés 63,4 % 11,3 % 22 % 3,2 % 100 % Source : Calculs faits à partir des données des annuaires uploads/Industriel/ 1231l-x27-enseignement-secondaire-degradation.pdf

Documents similaires

-

85

-

0

-

0

Licence et utilisation

Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails

- Publié le Mar 26, 2021

- Catégorie Industry / Industr...

- Langue French

- Taille du fichier 0.3930MB