TD d’Evaluation des Politiques Publiques – Master 1 – Université Paris 1 Panthé

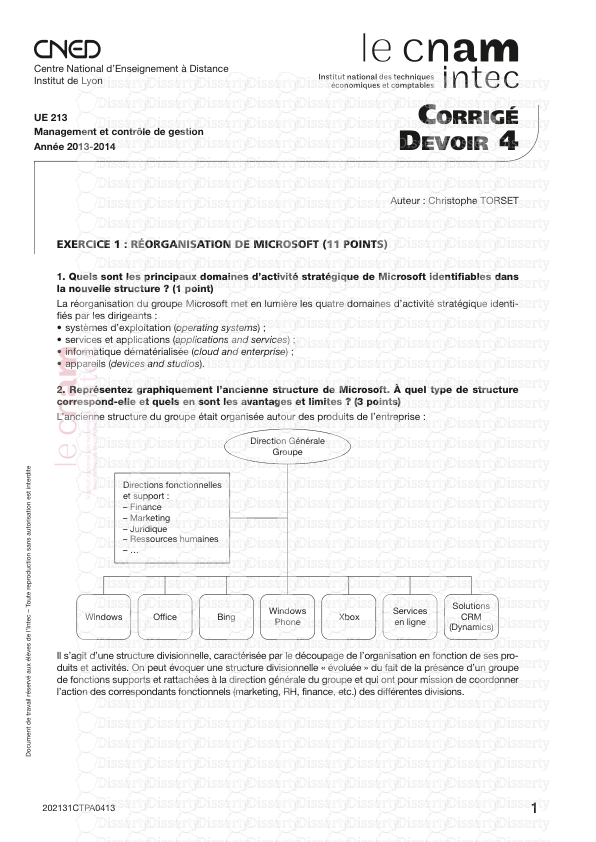

TD d’Evaluation des Politiques Publiques – Master 1 – Université Paris 1 Panthéon Sorbonne – Année 2012-2013 Corrigé TD 3 - 4 TD 3 : le dilemme efficacité-équité On se demande ici si les deux types d’objectif que l’on s’est fixés, en termes d’efficacité et de justice sociale sont compatibles. Par rapport à ce qu’on a dit précédemment : théoriquement toutes fonctions de justice sociale possibles, ici, on se restreint à une certaine conception de la justice sociale fondée sur l’idée d’égalité /d’équité. Textes : Le texte 7 montre qu’on est obligé d’approfondir la notion d’équité en la confrontant au concept de responsabilité, qui peut être envisagé de différentes manières => présentation des approches de Rawls et de Sen (notamment égalité de quoi ? => des biens sociaux premiers / des functionings et capability). Texte 6 : de manière simplifiée, on peut distinguer deux types d’approche : égalité ex-ante (égalité des chances) et ex-post (égalité des résultats). Seule la première conception est compatible avec notre objectif d’efficacité. (en général, ex post => incompatible) – Quelques illustrations : Question 3.1. Soit deux façons de diviser un gâteau entre deux personnes. La méthode 1 consiste à jeter une petite partie du gâteau mais à donner deux parts égales. La seconde méthode conduit à donner 75% du gâteau à la première personne et 25% à la seconde. Quelle méthode préférez–vous et pourquoi ? Il nous est demandé ici de faire un choix entre équité et efficacité. => les 2 sont clairement incompatibles selon les conditions formulées par l’énoncé. La méthode 1 permet une distribution équitable mais inefficace puisqu’une partie du gâteau est jetée. A l’inverse, la méthode 2 permet une distribution efficace mais inéquitable. Toute répartition distribuant l’intégralité du gâteau est Pareto-efficace (il n’est pas possible de donner un morceau de gâteau supplémentaire à l’une des personnes sans en retirer à l’autre) Question : que préférez-vous ? Pour le savoir il faut pouvoir comparer les 2 situations. Ce qui n’est pas donné dans l’énoncé et qui sert de critère de comparaison entre les 2 situations : la quantité jetée dans le cas 1. => En fait, à moins que le décideur soit totalement averse à l’inefficacité ou à l’inéquité, il existe une quantité de gâteau étant jeté qui rend le décideur indifférent entre les deux méthodes et révèle ainsi sa préférence pour l’équité (ou l’efficacité). Illustration du fait que le décideur, et plus généralement la société fait souvent face à un trade-off (arbitrage) entre efficacité et équité : généralement, les 2 questions ne sont pas indépendantes car plus d’égalité a tendance à se traduire par une perte d’efficacité Exemple simple : si on veut faire plus de redistribution et qu’on taxe plus le riches par exemple, cela génère des incitations qui vont diminuer l’efficacité : les riches travaillent moins durement puisqu’ils retirent moins de leur travail et les pauvres aussi puisqu’on leur donne plus facilement. 2 Question 3.2. Après paiement de tous les coûts, le capitaine d’un bateau de pêche distribue les bénéfices au propriétaire et à l’équipage. Le propriétaire reçoit 50%, le capitaine 30% et les 20% restant sont distribués aux membres de l’équipage selon leur grade. Cette distribution est-elle Pareto-efficace ? Est-elle juste ? La distribution est Pareto-efficace car il n’est pas possible de donner à l’un sans retirer à l’autre. (l’intégralité du revenu / du gâteau est distribué => pas de gaspillage. Est-elle juste ? => plus complexe et renvoie à la conception de la justice de chacun et notamment aux questionnements soulevés dans le débat sur « égalité des chances / égalité des situations ou des résultats » (cf T7) soit nous insistons sur le désir d’égalité des résultats soit sur la prise de responsabilité des agents, ce qui implique de privilégier l’égalité des ressources => ramène de manière un peu grossière à l’opposition politique droite / gauche => la droite a tendance à mettre plus l’accent sur la responsabilité individuelle (égalité des chances, ex : tout le monde va à l’école, ensuite on laisse les talents s’exprimer et tant pis s’il y a des inégalités en bout de course) et la gauche insiste plus sur le fait qu’une égalité des chances est illusoire du fait des différences de milieu social, de patrimoine génétique… il faut veiller à l’égalité des résultats. Application au cas du bateau : Toute la question est de connaître l’origine de la différenciation des positions : - Si attribution des talents dues au hasard (cf. loterie génétique de Rawls) => ce type de distribution inégalitaire semble injustifiée. - En revanche, si les différences de fonctions sont dues à des différences d’effort, d’investissement => la distribution semble justifiée A la limite, pour répondre, il faudrait analyser au cas par cas, comment chaque personne a atteint la place qu’il occupe au sein du bateau. (exemple : est-ce que le propriétaire a pris un risque financier important en investissant dans ce bateau, a-t-il beaucoup travaillé pour réunir la somme nécessaire pour réaliser cet investissement, idem pour capitaine…). On voit bien que la démarche n’est pas réalisable à grande échelle et que même à petite échelle, elle est un peu vaine car éminemment subjective. Donc au final, la position est dogmatique. Seul élément de réponse un peu objectif / sur lequel tout le monde d’accorde : question de l’âge : plus vous êtes âgé, plus il est accepté que vous soyez payer plus du fait des efforts et de l’expérience accumulée => cela introduit dans la discussion des effets liés au cycle de vie et l’idée qu’on n’a pas affaire à un problème statique mais un problème dynamique. Au cours du temps, il est possible qu’un des membres de l’équipage devienne le capitaine, puis le propriétaire et qu’il estime que ses 50% sont justifiés pour cette lente ascension. LES DEUX THEOREMES DE L’ECONOMIE DU BIEN-ETRE Récapitulatif : jusqu’ici on a défini les objectifs de la démarche, à la fois en termes d’efficacité (critère de Pareto) et d’équité (conception de type utilitariste de la justice que l’on exprime sous la forme d’une fonction de justice sociale qui n’est pas spécifiée au départ) – l’équité apparaissant comme la norme qui permet de choisir entre plusieurs allocations efficaces (optima de Pareto). 3 Maintenant on se demande quel système institutionnel / quel mode d’organisation va permettre d’assurer la réalisation de ces deux objectifs. Rq : dans notre approche, on réduit le choix institutionnel à une alternative : marché de concurrence parfaite (mode d’organisation décentralisé) / Etat (mode d’organisation centralisé). La réalité est plus complexe car il existe une très grande variété de schémas institutionnels intermédiaires capables d’allouer les ressources Enoncé du 1er théorème du bien-être : "Si les agents se comportent de façon concurrentielle, s'il existe un marché pour chaque bien et si chaque agent dispose de toute l'information nécessaire sur les caractéristiques de tous le biens, tout équilibre est un optimum." Couronnement de la théorie néoclassique de l'équilibre général. Formalisation de l’équilibre général (modèle d’Arrow-Debreu) => représentation mathématique du libre fonctionnement des marchés en concurrence pure et parfaite => on aboutit à un équilibre = une allocation des ressources dont on peut vérifier qu’elle répond au critère d’efficacité de Pareto. Démonstration suppose de vérifier que l’équilibre général concurrentiel (on laisse le marché fonctionner librement) respecte l’ensemble des conditions d’optimalité (on ne les avait pas précisé lors de td 2 – parfois tendance à assimiler optimum de Pareto à optimum de distribution = dans une économie d’échange – en fait : insuffisant) : i. efficacité dans la production : pour chaque facteur et chaque produit, les productivité marginales sont identiques pour chaque entreprise + pour chaque couple de facteurs utilisés, les taux marginaux de substitution technique (TMST) sont identiques dans chaque entreprise, quels que soient les produits concernés. ii. efficacité dans la consommation : pour chaque couple de produits effectivement consommés, les TMS sont identiques pour tous les individus concernés iii. efficacité dans la relation entre production et consommation : il faut que la production soit optimalement adaptée à la consommation : les taux marginaux de transformation des produits (TTP) que l’on peut calculer dans la sphère productive sont égaux aux TMS correspondant des consommateurs concernés. Exercice : application au cas d’une économie d’échange (consommation seulement) Question 4.1. Premier théorème du bien-être. Soit une économie d’échange à 2 biens (1 et 2) impliquant 2 individus (A et B). Les préférences des individus A et B sont décrites par les fonctions d’utilité suivantes : A A A A A x x x x U 2 1 2 1 log 3 2 log 3 1 ) , ( + = B B B B B x x x x U 2 1 2 1 log 2 1 log 2 1 ) , ( + = où j i x désigne la consommation du bien i par l’individu j. Les dotations initiales des agents sont ) 3 , 1 ( = A ω et ) 1 , 3 ( = B ω . On note p1 et p2 les prix des biens 1 et 2 et uploads/Management/ ep-20132-corrige-td-3.pdf

Documents similaires

-

53

-

0

-

0

Licence et utilisation

Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails

- Publié le Jan 04, 2023

- Catégorie Management

- Langue French

- Taille du fichier 0.1244MB