14 15 ULTIMA epuis le début du XXIe siècle, on observe diverses formes de patri

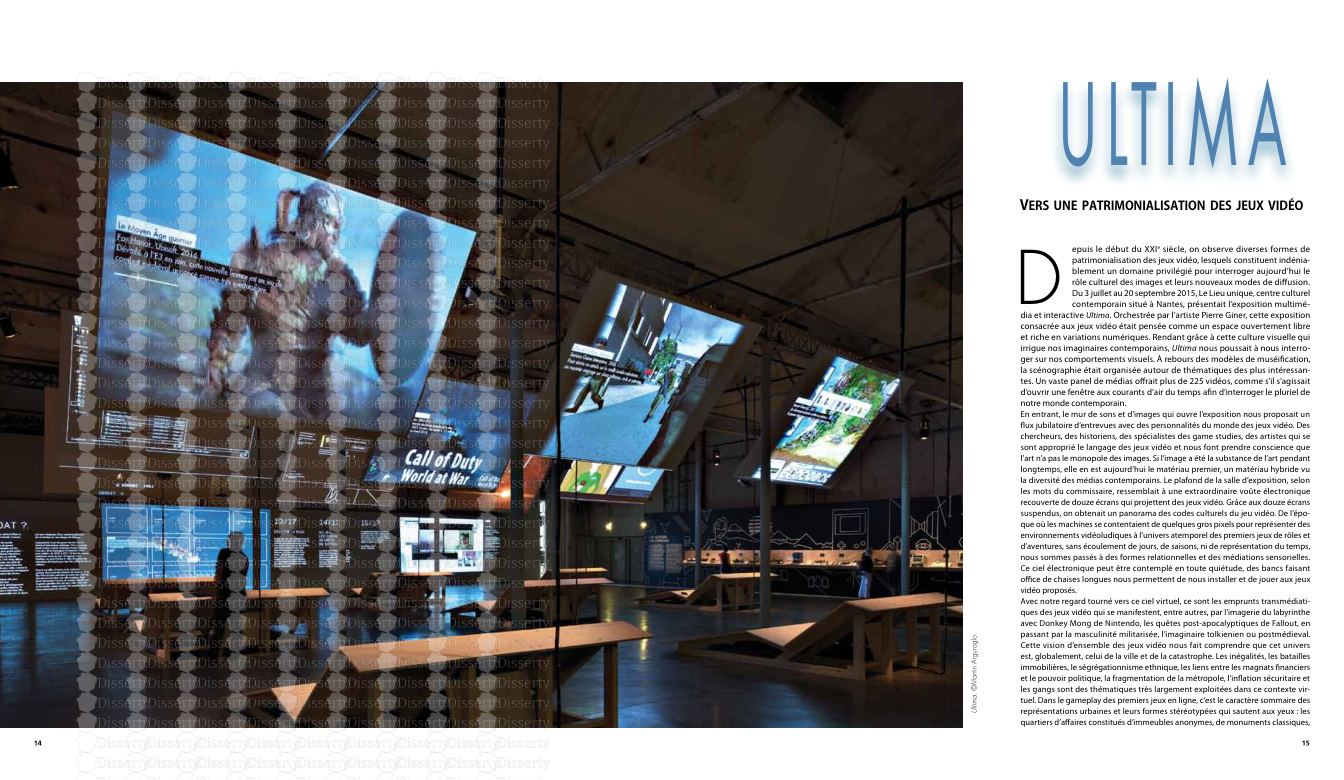

14 15 ULTIMA epuis le début du XXIe siècle, on observe diverses formes de patrimonialisation des jeux vidéo, lesquels constituent indénia- blement un domaine privilégié pour interroger aujourd’hui le rôle culturel des images et leurs nouveaux modes de diffusion. Du 3 juillet au 20 septembre 2015, Le Lieu unique, centre culturel contemporain situé à Nantes, présentait l’exposition multimé- dia et interactive Ultima. Orchestrée par l’artiste Pierre Giner, cette exposition consacrée aux jeux vidéo était pensée comme un espace ouvertement libre et riche en variations numériques. Rendant grâce à cette culture visuelle qui irrigue nos imaginaires contemporains, Ultima nous poussait à nous interro- ger sur nos comportements visuels. À rebours des modèles de muséification, la scénographie était organisée autour de thématiques des plus intéressan- tes. Un vaste panel de médias offrait plus de 225 vidéos, comme s’il s’agissait d’ouvrir une fenêtre aux courants d’air du temps afin d’interroger le pluriel de notre monde contemporain. En entrant, le mur de sons et d’images qui ouvre l’exposition nous proposait un flux jubilatoire d’entrevues avec des personnalités du monde des jeux vidéo. Des chercheurs, des historiens, des spécialistes des game studies, des artistes qui se sont approprié le langage des jeux vidéo et nous font prendre conscience que l’art n’a pas le monopole des images. Si l’image a été la substance de l’art pendant longtemps, elle en est aujourd’hui le matériau premier, un matériau hybride vu la diversité des médias contemporains. Le plafond de la salle d’exposition, selon les mots du commissaire, ressemblait à une extraordinaire voûte électronique recouverte de douze écrans qui projettent des jeux vidéo. Grâce aux douze écrans suspendus, on obtenait un panorama des codes culturels du jeu vidéo. De l’épo- que où les machines se contentaient de quelques gros pixels pour représenter des environnements vidéoludiques à l’univers atemporel des premiers jeux de rôles et d’aventures, sans écoulement de jours, de saisons, ni de représentation du temps, nous sommes passés à des formes relationnelles et des médiations sensorielles. Ce ciel électronique peut être contemplé en toute quiétude, des bancs faisant office de chaises longues nous permettent de nous installer et de jouer aux jeux vidéo proposés. Avec notre regard tourné vers ce ciel virtuel, ce sont les emprunts transmédiati- ques des jeux vidéo qui se manifestent, entre autres, par l’imagerie du labyrinthe avec Donkey Mong de Nintendo, les quêtes post-apocalyptiques de Fallout, en passant par la masculinité militarisée, l’imaginaire tolkienien ou postmédieval. Cette vision d’ensemble des jeux vidéo nous fait comprendre que cet univers est, globalement, celui de la ville et de la catastrophe. Les inégalités, les batailles immobilières, le ségrégationnisme ethnique, les liens entre les magnats financiers et le pouvoir politique, la fragmentation de la métropole, l’inflation sécuritaire et les gangs sont des thématiques très largement exploitées dans ce contexte vir- tuel. Dans le gameplay des premiers jeux en ligne, c’est le caractère sommaire des représentations urbaines et leurs formes stéréotypées qui sautent aux yeux : les quartiers d’affaires constitués d’immeubles anonymes, de monuments classiques, D VERS UNE PATRIMONIALISATION DES JEUX VIDÉO Ultima. ©Martin Argyroglo. 16 17 de circulation automobile et de rues désertes ont forgé abondamment l’esprit de la cité virtuelle désespérément vide. Tel le modèle de la cité idéale de Filippo Brunelleschi, Leon Battista Alberti et Piero della Francesca construit avec les nou- velles règles géométriques de la perspective, ce découpage de la cité a consti- tué un modèle de référence imité de nos modes de perception. Cet archétype offre à chacun des règles claires pour se situer dans l’espace et dans la durée. L’invention de la perspective a établi une analogie entre le regard et la repré- sentation du monde, elle a introduit le sujet devant l’image. Le point de fuite se soumet au point de vue du spectateur, de sorte que l’image est un dispositif de l’acte de regarder et d’interpréter le monde. Aujourd’hui, nous entrons dans une autre logique d’apprentissage des lieux, la technologie en trois dimen- sions signifie que l’utilisateur a la potentialité de se retrouver dans l’image. La déambulation favorise la lisibilité de la ville, elle facilite la manière dont chacun reconnaît et interprète les éléments du paysage afin de pouvoir s’orienter. Par exemple, le gameplay de GTA Grand Theft Auto est basé sur la possibilité de se construire progressivement une image mentale des lieux parcourus. Cette navi- gation virtuelle établit une nouvelle culture de l’errance multimodale et, certai- nement, influencera notre manière de concevoir la mobilité des années à venir. Sur le mur du fond du Lieu unique est présenté un modèle muséographique plus commun, avec une longue vitrine qui conserve un ensemble de vieux matériaux vidéo. De la première génération de consoles de salon Magnavox Odyssey, de 1972 à 1975, à la toute dernière version de la Wi, en passant par Microvision ou la Gameboy portable à écran monochrome – la première console à cartouches portable – c’est une galerie de reliques plastiques qui est offerte au regard du spectateur. Les générations s’y rencontrent, entre la nostalgie des machines de l’enfance des séniors et la fascination des jeunes pour le rétrogaming. C’est peut- être la partie la plus décevante de l’exposition, car on y retrouve le musée comme isolateur d’objets qui désanime des appareils auparavant opérationnels. Ce dispo- sitif surdétermine leur signification et projette leur sens dans un champ concentré d’attention, mais nous donne toujours le sentiment d’objets morts. Des pratiques de l’écran… Dans l’exposition du Lieu unique, ce qui nous frappe également est la mutation prodigieuse des écrans. D’abord périphérique présent par sa fonction d’affichage, l’écran devenu interactif a transformé la terminologie propre à l’image par son expérience sensible, tactile et kinesthésique. Il est évident que dans une histoire des médias, la dématérialisation des écrans écrit un nouveau chapitre du rapport du regard à l’image. Dans l’histoire des arts visuels, plan ou tableau, la surface qui reçoit la projection, qu’il s’agisse d’un mur de fresques ou d’une huile sur toile, n’est pas un écran au sens actuel du terme. Si le panneau de peinture peut être entendu comme un dispositif à écran, le terme est réservé pendant longtemps au domaine des arts décoratifs, il renvoie aux écrans de cheminée. De l’écran cathodique à l’écran tactile en passant par l’écran plasma et à cristaux liquides, nous sommes passés progressivement à l’époque de l’écran miniaturisé ou trans- parent. Le joueur a la possibilité de s’immerger dans le monde imaginaire de l’espace fictif du jeu. Le point de vue du joueur se trouve alors déplacé à l’intérieur de la projection de l’image. Le jeu Portal est l’un des exemples de ce dépassement de la métaphore de la traversée de l’image puisqu’il est lui-même un jeu de télé- portation. L’image est alors non plus quelque chose que l’on regarde, mais bien une entité que l’on habite. Le défi remarquable de l’exposition Ultima est d’affirmer que l’image est bien autre chose qu’un support appliqué contre une surface. Le panel de jeux vidéo réunis avec Ultima nous expose, par exemple, l’abondance des points de vue sur les immersions. Notre rapport à l’image est bouleversé par la catégorie de l’immer- sion et notre expérience habituelle des médias. Le tableau comme fenêtre ouverte d’Alberti et son cadre qui délimite l’espace de la représentation dans l’art occiden- tal en fournissant un cadre d’énonciation à la peinture n’est plus. Cette conception occidentale de l’image est mise à mal par les nombreuses acceptions que l’on peut donner du terme d’immersion. L’image nous absorbe et nous transporte. Ces deux fonctions effectives de l’image vont de pair avec la transformation permanente de l’image des médias ergodiques. Dans ces derniers, les interactions avec le dispositif sont essentielles pour faire évoluer le média, c’est l’action du joueur qui reconfigure la matérialité physique et perceptive de l’œuvre virtuelle. Tout comme les jeux en réalité alternée, tel Ingress qui nous emporte dans l’expérimentation d’un espace physique, le plus souvent urbain et dans lequel il faut avoir recours aux outils numériques virtuels connectés et mobiles. Dans cette construction d’une géographie virtuelle inédite, l’expérience de déplacement dans la ville nous parle de la physicalité de l’expérience visuelle du joueur. Ainsi, l’espace de jeux de l’exposition Ultima nous pousse à réfléchir sur les espaces en jeu. La concentration d’images d’Ultima accentue notre analyse de la diversité de nos modes d’expé- rience en interaction avec des artefacts, des situations construites et vécues, qui viennent interroger en retour de nouvelles relations à l’art et au jeu. C’est sans doute en ce sens que l’on peut parler d’images praticables et habitables. … à sa disparition La conception occidentale de l’image s’est étendue au monde entier, les premiers écrans aux formes plutôt arrondies et convexes ont peu à peu laissé place aux écrans délibérément rectangulaires et de plus en plus plats. Tout était fait pour rappeler le tableau accroché au mur. Mais dans cette conception de l’image, l’écran tend à devenir silencieux ou à se faire oublier, il devient transparent et mê- me incurvé. La perspective ne regarde plus le sujet. Dans le jeu vidéo, le sujet n’est plus un et unitaire devant la uploads/s3/ etcmedia107-14-23.pdf

Documents similaires

-

38

-

0

-

0

Licence et utilisation

Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails

- Publié le Sep 10, 2022

- Catégorie Creative Arts / Ar...

- Langue French

- Taille du fichier 1.2971MB